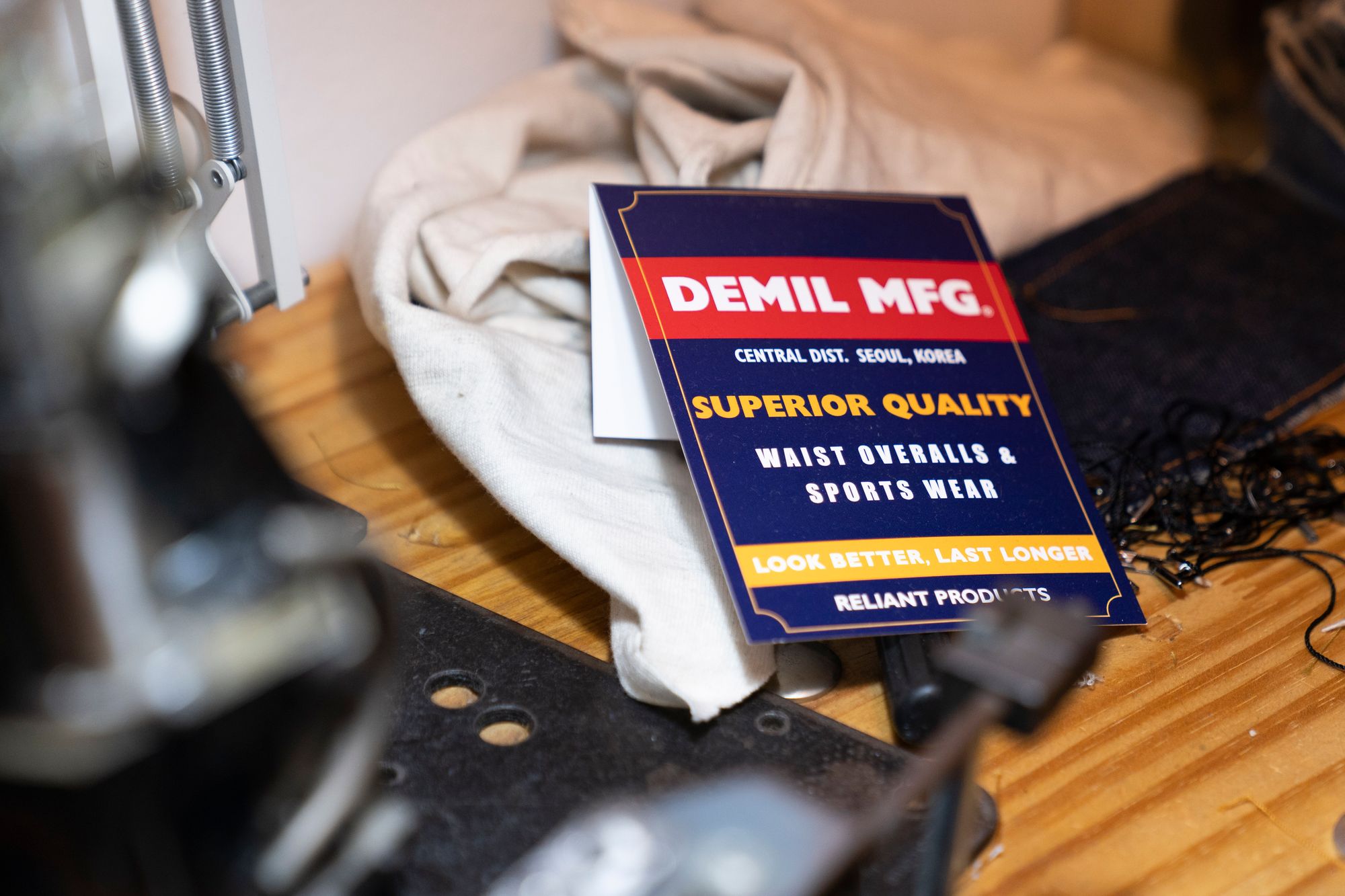

DEMIL MFG(데밀)

DEMIL

[ISSUE No.1] DEMIL MFG(데밀)

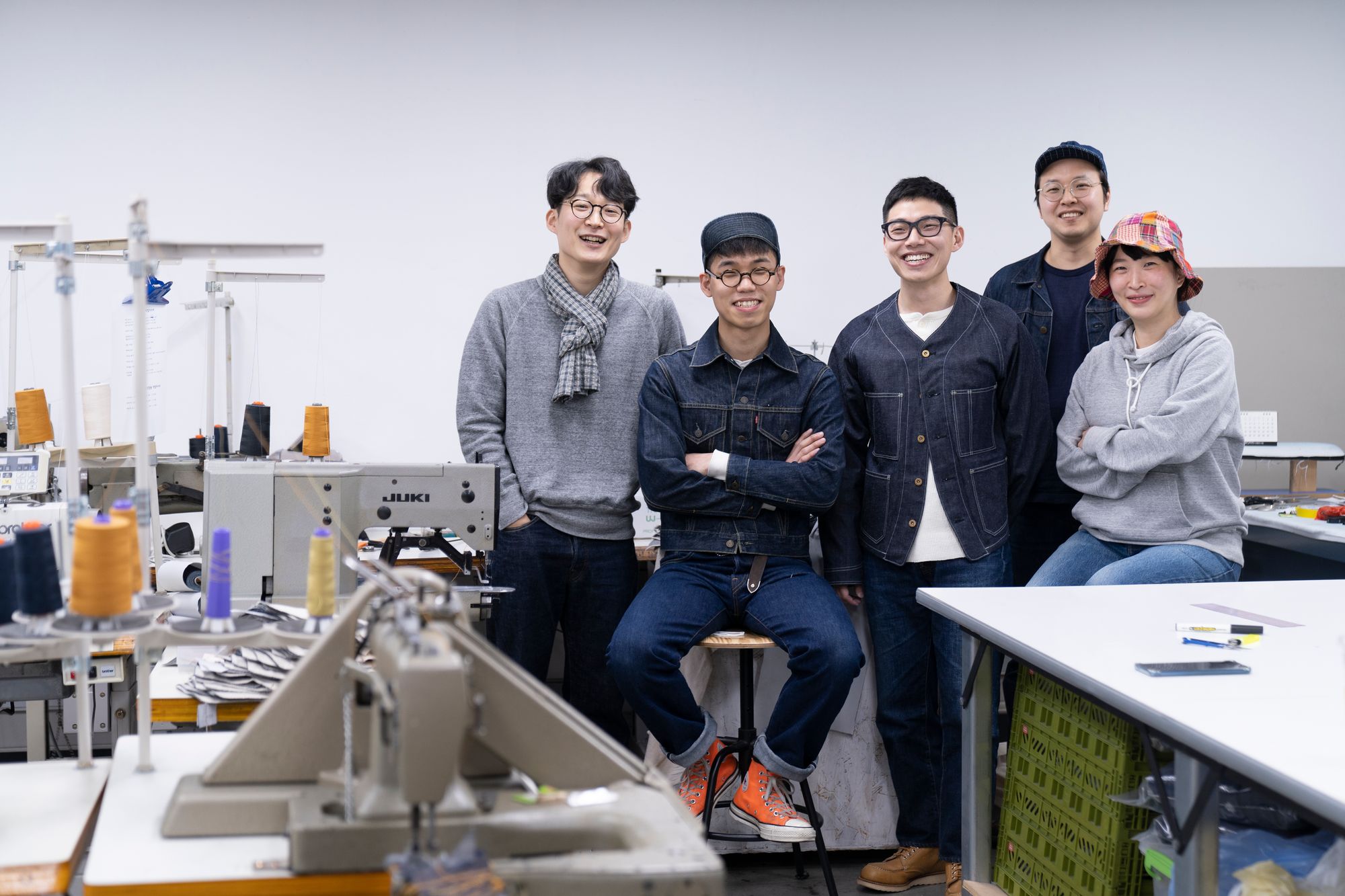

근본 또는 오리지널리티 그들은 근거 없는 디테일을 좋아하지 않고, 필요 없는 디테일도 안 좋아한다. 대표가 어느 사람이냐에 따라서 그 브랜드의 성향이 달라지는 제작자 중심의 브랜드 데밀. 세 명의 대표 서로 잘하는 일에 있어 집중하며 옷과 빈티지에 대한 고정 관념을 깨뜨리려고 노력하는 그들을 만나 ‘데밀’만의 오리지널리티를 물어보았다.

Q. 자기 소개

HT 데밀에서 패턴 및 봉제를 맡은 신희택이라고 합니다. 직책상으로는 팀장으로 되어 있는데, 기계도 만지고 잡다한 일도 하고 데밀 브랜드의 중추 역할을 맡고 있습니다.

DS 봉제하고 패턴도 만지고, 그레이딩, 기획 그리고 생산할 때 봉제의 전반적인 부분을 맡아서 작업하고 있어요. 저와 희택 님은 생산하고, 진호 님은 바깥일을 하면서 디렉션을 가지고 와요. 빈티지를 가지고 와서 어떠한 것을 하고 싶다고 이야기하면 희택 님과 제가 한국에서 가능한지 가늠하고, 가능하다고 판단되면 내부에서 소화할 부분은 자체적으로 생산을 진행합니다. 외부적인 것은 같이 하시는 분이 따로 한 분 계시는데 그분과 봉제를 어떻게 할지 이야기를 나누고 작업을 하는 거죠. 단계별로 분업화가 되어 있어요.

JH 저는 봉제 빼고 다 하는 것 같아요. 기획, 마케팅 등 총괄적인 디렉팅도 맡고 있습니다. 어차피 다 대표라서 역할 구분이 크게 없어요. 서로 잘하는 일이 따로 있으니까 각자 그 일들에 집중해서 하는 편이죠.

Q. 네이밍 '데밀'의 시작

A. ‘데밀’이라고 브랜드 이름을 정한 이유는 밀리터리 관련된 빈티지를 좋아하는데, 서플러스 마켓이라는 곳이 있어요. 거기 있는 제품들이 미군 부대의 경매를 통해서 나오는 제품들이 많아요. 군용이지만, 더는 군용으로 쓰이지 않기 때문에 민간인들이 사용해도 괜찮다는 코드가 붙는데 그 코드가 ‘데밀’이에요. 데밀은 DMZ, 비무장 지대랑 같은 말이기도 해요. 빈티지, 아웃도어, 밀리터리, 데님 같은 제품들을 가지고 와서 우리 마음대로 현대 생활에 맞게 바꾸는 과정에서 이 코드를 붙여 해석해 보자는 의미에서 ‘데밀’이라는 이름이 탄생했죠.

Q. 세 명이 모이게 된 이유

A. 오리엔탈 유나이티드라는 브랜드를 2014년부터 운영하고 있었는데, 진호님이 처음 구매한 사람이에요. 그런 진호님이 2016년쯤에 브랜드를 만들고 싶다며 포트폴리오를 만들어서 주셨어요. 하지만, 그 당시에 일본에 있어서 할 수 없었죠. 그러다 2018년에 한국에 들어와서 무언가를 해야겠다는 생각에, 국가 지원 사업, 예비 창업, 기술 창업 등 많이 지원했죠. 희택님도 블로그를 운영할 때 알게 된 제 브랜드의 손님이었는데, 희택님이 기술을 가지고 있으니 이때같이 하자고 제안했어요. 그러다가 진호님이 브랜드를 하자고 제안 주셨던 게 떠올라 연락해서 같이 하게 됐죠. 처음엔 4명이었는데, 한 분은 나가고 3명이 운영하고 있습니다.

Q. 브랜드 데밀의 시작을 지금 간단하게 설명했는데, 지금 시작을 하고 3년이 흐른 그 시점 우리에게 하고 싶은 조언

A. 서로의 성향을 모르는 상태에서 일을 시작했어요. 각자의 주장이 강하다는 것을 일하면서 알게 됐는데, 의견이 부딪혔어요. 원래는 양평에 두 명, 서울에 두 명으로 나눠서 일을 했어요. 양평에서는 공장을 운영하고, 서울에서는 판매를 진행했죠. 그 과정에서 각자의 상황을 이해 못 했어요. 공장을 운영하는 팀은 공장이나 제작과 관련된 여러 스트레스를 받았고, 판매하는 사람들은 판매하는 과정에서 여러 스트레스를 받았거든요. 물리적인 거리도 너무 멀어서 그때로 돌아가면 아예 월세를 내더라도 처음부터 서울에서 다 같이 시작하지 않았을까 싶어요.

Q. 브랜드 데밀의 제작 과정 중에서 가장 신경 쓰는 부분

A. 아무래도 오리지널리티인 거 같아요. 근거 없는 디테일, 필요 없는 디테일을 좋아하지 않아요. 빈티지에서 변화한다고 말씀드렸는데, 빈티지 데님 재킷을 보면 주머니에 워치 포켓이 있어요. 거기에 아무것도 못 넣거든요. 이곳에 원래 시계를 넣고 다니는데 시계를 들고 다니는 사람은 없잖아요. '이런 부분들을 조금이라도 쓸만하게 바꿀 방법이 없을까?'라는 주안점을 두는 편이에요. 봉제 디테일을 만드는 것도 어렵고 요즘에는 잘 쓰지 않지만, 이 방법을 쓰면 ‘그 연대에는 이랬어!’라는 말을 할 수 있으면 그걸 선택해요. 다른 곳에서는 할 수 없는 방식으로, 오직 ‘데밀’만의 오리지널리티를 쌓으려고 하고 있습니다.

Q. 브랜드 데밀 스타일의 정의

A. 근본. 제작자 중심의 브랜드. 대표가 어느 사람이냐에 따라서 그 브랜드의 성향이 달라지는 것 같아요. 경영을 잘하는 분이 있고, 기획을 잘하는 대표가 있는데 '데밀'은 말 그대로 팩토리 브랜드잖아요. 빈티지에 대한 고정 관념을 깨려고 노력하기도 하고요.

Q. 국내 데님만의 강점

DS 데님을 생각하면 아무래도 일본의 데님을 대표적으로 생각하는 대중이 많죠. 일본 대부분의 데님 브랜드에는 디렉터가 있어요. 공장에 외주를 주고 프로모터가 직접 생산하는 형태고요. 직접 만드는 곳은 거의 없죠. TCB, CSF 두 개의 브랜드 정도만 만드는 것 같아요.

JH 데님이 워크웨어고 소모품이잖아요. 작업을 하다가 더러워져도 헤지고 찢어질 때까지 입는다지만 사실 그렇게 입기가 힘들잖아요. 이러한 점들을 생각해 보면 근본에 맞는 데님을 생산하는 것은 동대문 생산 체계가 오히려 맞다고 생각합니다. 대부분의 데님 브랜드가 같은 작업 지시서를 갖고 작업하거든요. 핏이랑 원단 실만 다를 뿐 생산 과정은 같아요.

HT 작업복으로써의 데님을 만드는 데에 최적화가 되어있어요. 실도 거의 같을 거예요. 우리나라에서는 원부자재를 만드는 기반이 일본이랑은 달라요. 일본에는 여행밖에 안 가봤지만, 일본은 '이렇게 해야만 해', '이렇게 나와야만 해'. 이런 느낌인 것 같아요. 기계에 들어가서 스티치만 나오면 되는 게 아니라 장점이나 특성, 물성을 최대로 끌어올릴 수 있게 만드는 환경을 만드는 것 같아요. 기본적으로 다르지만 그렇다고 해서 한국이 구리다고 할 수는 없죠. 진호님이 얘기한 것처럼, 작업복으로써의 청바지를 만드는 건 완벽하지 않나 싶어요.

Q. 좋아하는 데님 브랜드 및 의류 브랜드

HT 무인양품을 정말 좋아해요. 브랜드로써 좋아하는 것 같아요. 브라운이라는 독일 브랜드가 있는데, 거기서 하려고 하는 디자인 접근 방식이 무인양품에도 녹아 있다고 생각하거든요. 디터 람스의 아이덴티티나 그런 것들을 잘 전달하려고 하고요.

DS 웨어하우스랑 워커스요. 웨어하우스는 일본에서도 따라 하기 힘든 어려운 브랜드고, 워커스는 대표가 직접 봉제는 하지 않지만, 리바이스처럼 만들고 싶은 마음에 미국 멤피스에 있는 코튼 농장에 가서 코튼을 받아오고 일본에 가서 다시 실을 짜 원단을 만드는 과정을 거치는 브랜드거든요.

JH 데님 브랜드는 주로 1인 제작과 소규모 공방 브랜드들을 좋아합니다. 한국에서는 그리 알려지지 않았지만, Roy, Viapiana, Denimbaka, Boweryblue 같이 혼자서 빈티지 기계들을 알음알음 수집해서 기계까지 수리해 가며 제작하는 데님 신에서 유명한 분들도 있습니다. 요즘 들어 코로나로 개인 제작 브랜드들이 아주 힘든데, 많이 알려졌으면 하는 소망이 있습니다. 또한, 소규모 공방 브랜드로는 미국의 Railcar를 가장 좋아합니다. 1인 제작에서 공방으로 넘어간 케이스인데, 원래 철도 정비원 출신이었던 만큼 빈티지 기계를 능숙하게 수리하기도 하고, 이제는 원단을 방직하려고 준비하고 있는 업체입니다. ‘데밀’과 같은 핸드메이드 데님인데 미제답지 않은 균일한 퀄리티가 대단하다고 생각합니다.

Q. 데밀의 다양성

A. 처음에 브랜드 만들었을 때부터 데님 브랜드가 아니라 밀리터리를 좋아하고, 아웃도어도 좋아하고, 데님을 좋아하는 사람들이 한 거라서 다양한 부분을 추구해요. 특히 아웃도어 쪽으로도 나올 것 같은데 지금 아노락에 빠져 있어요.(웃음) 다양한 아웃도어에서 입을 수 있는 옷들이 나오지 않을까 싶습니다. 그리고 그런 쪽으로 콜라보 제품도 내면서 확장도 하고요.

Q. 앞으로 데밀의 계획

A. 계속 새로운 제품을 만들려고 하고 있어요. 대부분의 브랜드가 리바이스에서 나왔던 것들을 똑같이 만들거나, 비슷하게 만들어요. 하지만 ‘데밀’은 다른 업체들의 빈티지가 많이 있어서 그 제품들의 디테일을 조금씩 가지고 좀 더 재밌는 제품들을 만들고 있죠. 또한, 외부에서 만드는 것, 내부에서 만드는 것을 많이 확장해 나가려고 해요, 내부에서 생산하는 것들은 품목을 늘리거나, 가지 수를 늘린다기보다 퀄리티를 올릴 수 있는 부분들이 있거든요. 그래서 퀄리티 중심으로 만들 것 같고, 외부에서 생산하는 건 나름에 웰메이드의 옷들의 가짓수들을 하나하나 늘리면서 좀 키워 나가는 두 가지 라인이 아닐까 싶습니다.

Q. 국내 브랜드 또는 편집숍과의 콜라보 계획

A. '유니페어', ‘와인드’, ‘굿스포츠’, ‘렌토마포르테’와 같이 숍들과의 별주 모델들이 나오고 있습니다. 브랜드는 ‘브랜디드’라는 데님 브랜드와 했고 '멜란지마스터', '캑터스소잉클럽'과도 정기적으로 진행하고 있습니다. 강점이라고 하면 직접 만들기 때문에 소량으로 만들 수 있어서 브랜드에서 접근해 오는 진입 장벽이 낮아요. 의류는 재고 싸움이잖아요. 재고 부담이 낮은 상태에서 좋은 옷을 만들기 위해서 우리를 찾아요. 이외에도 이야기가 오고 간 곳이 몇 곳이 있는데, 진행은 언제 할지 모르고 앞으로도 어디든 열려 있다고 생각해 주세요.

Q. 같은 길을 꿈꾸는 이들에게

A. 처음에는 다 잘 될 줄 알아요. 사람들이 보고 왔던 옷이랑 한국과 맞지 않아서 현실과 부딪힐 때가 있는데 그때, 놓을 줄 알아야 해요. 처음 일본에 제품을 만들러 갔을 때, 생각했던 거랑 똑같이 나오지 않는 거예요. 이유를 도저히 모르겠더라고요. 말도 안 통하고. 그래서 패턴을 배웠어요. 패턴을 배워서 다시 들어갔는데 패턴만 배우면 안 되더라고요. 그래서 봉제를 배웠죠. 3,4년 정도 배우면서 알았어요. 이게 왜 안됐고, 이 사람들이 왜 안 된다고 했는지. 문제를 해결하기 위해 어떤 것을 수정해야 하는지 다 아니까 그제야 말이 통하고 시키는 대로 했죠. 처음에는 모르는 것에 대해 알려고 하지 않고 인정을 하지 않아요.

학업에서는 무언가 꿈과 희망을 많이 심어줘요. 머릿속에 있는 디자인을 구현하면 디자이너로서 높아진다고 자극하는 것 같은데 현실은 그게 아니라는 거죠. 무언가 타협하라고 하는 게 아니라 구체적으로 무엇을 만들 수 있는지 보아야 해요. 여러 가지 일들이 촘촘히 엮어 있는데 디렉터나 디자인하는 사람들은 '나만 아이디어가 뛰어나면 나머지는 나를 다 따라와 줘야 해'라는 경향이 있는 것 같아요. 서로 피곤해지는 거죠. 함께 일하면서 되게 멋있다고 생각했던 부분이 내가 포기하고 뒤로 물러난다고 생각하는 게 아니라, 그런 제한된 부분, 환경 안에서 서로 좋은 방향으로 타협을 해서 최대의 결과물을 보여준다는 거예요.

스스로의 뛰어난 디자인 실력, 상상력을 구현할 수 있는 어떤 그림에 집착하기보다는 처한 환경에서 불가능한 것을 인정하고 잘하는 것들을 집어넣어서 이 제품의 퀄리티를 어떻게든 올릴 수 있는 방법을 찾아내는 게 중요하다고 생각합니다.

Fake Magazine Picks

웨스 앤더슨이 제작한 단편 영화 같은 광고 6선

YELLOW HIPPIES(옐로우 히피스)