가장 거친 방식으로, 가장 진실한 영화를 <도그마 95>

d

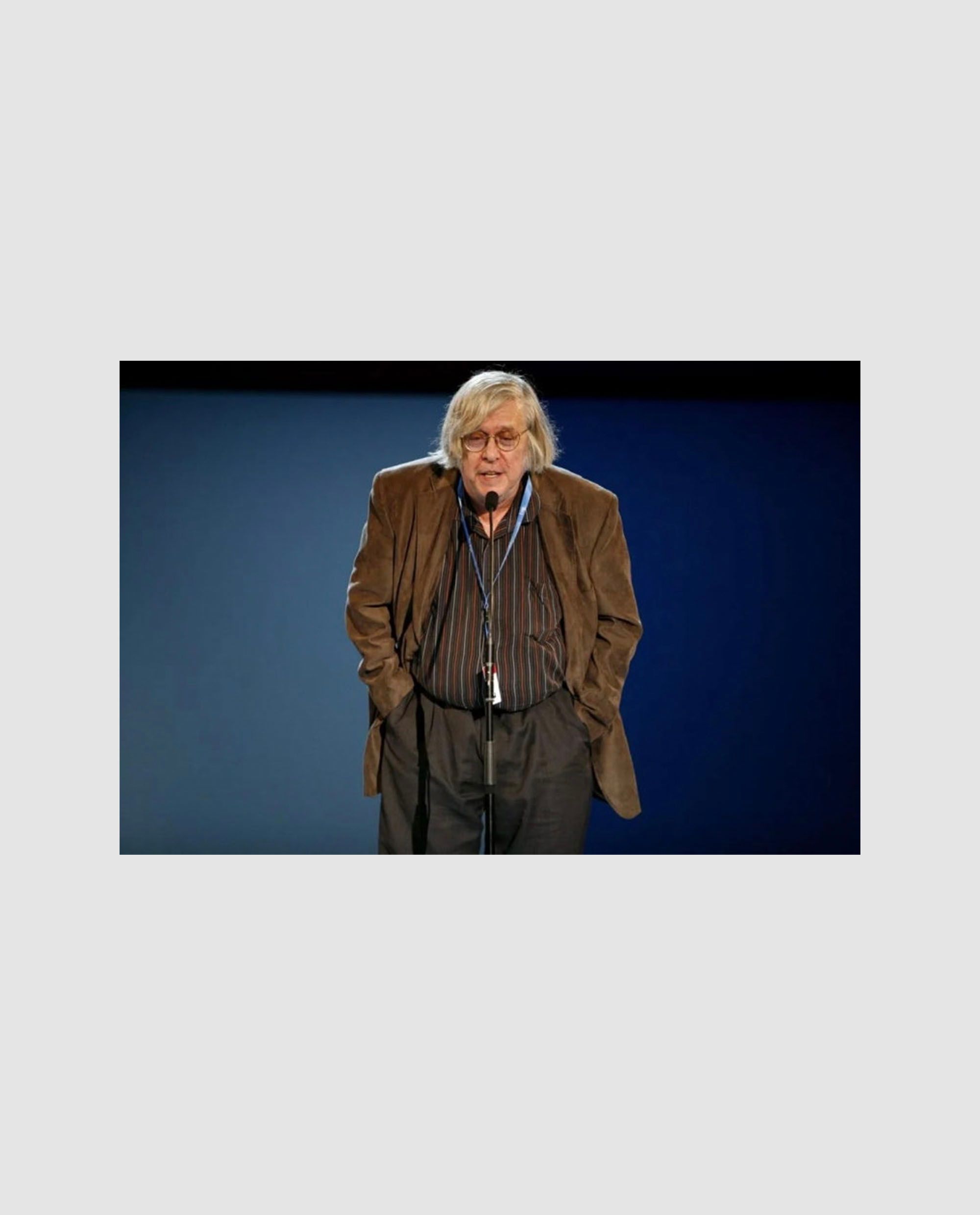

프랑스 파리에서 영화 탄생 100주년을 기념하는 행사가 열린 1995년 3월 22일. 연설자 자격으로 참여한 라스 폰 트리에는 연설을 시작하는 대신 도그마 95 운동을 알리는 붉은 전단지를 청중들에게 살포하였다. 그리고 이는 해당 운동의 시발점이 되었다.

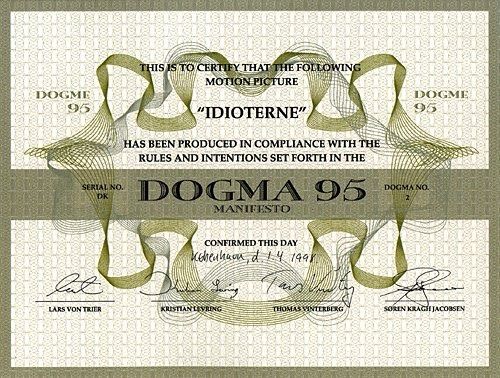

도그마 95(Dogma 95)는 1995년 라스 폰 트리에 감독은 토마스 빈터베르그, 크리스티안 레프링, 소렌 크라그 야콥슨과 함께 덴마크 영화감독 총 4명이 그들의 영화 정신을 담아 발표한 선언이자 일종의 영화운동이다. 내용은 도그마 95 선언의 배경과 목적을 밝힌 전반부와, 그들이 지향하는 영화 제작의 원칙들을 나열한 <순결의 서약(The Vow of Chastity)>으로 구성되어 있다. 이 선언을 통해 당시 유행하던 작가주의 영화와 할리우드 장르 영화를 모두 배격하고 영화의 순수성을 회복하고자 하였다.

<영화 십계명, 도그마 95>

도그마 95 선언문의 후반부에 해당하는 <순결의 서약>에는 이른바 ‘도그마’ 영화가 갖추어야 할 10가지 계명이 명시되어 있다. 내용은 다음과 같다.

1. 촬영은 반드시 로케이션에서 이루어져야 한다. 소품들과 세트를 끌어들여선 안 된다. 만약 이야기 전개상 특정한 소품이 필요하다면 로케이션은 그 소품이 있는 곳으로 선택되어야 한다.

2. 사운드는 절대로 이미지와 분리하여 만들어져서는 안 된다. 혹은 그 역도 안 된다. 음악은 그 신(scene)이 촬영되고 있는 곳에서 들리는 것이 아닌 이상은 사용돼서는 안 된다.

3. 카메라는 반드시 핸드 헬드여야 한다. 손 안에서 얻을 수 있는 움직임이나 정지 상태는 허용된다. 카메라가 서 있는 곳에서 촬영돼서는 안 된다.

4. 필름은 반드시 컬러여야 한다. 일체 특수 조명의 사용은 허용되지 않는다. 만약 노출을 맞추기에 빛이 충분치 않다면 그 신(scene)은 잘려 나가거나, 카메라에 램프 하나만 부착시켜 사용할 수 있다.

5. 옵티컬 작업(필름에 인위적인 효과를 내기 위한 광학 처리)과 필터 사용을 금한다.

6. 영화는 피상적인 액션을 담아서는 안 된다. 살인, 폭력 등이 일어나서는 안 된다.

7. 시간과 공간을 뛰어넘는 것은 금지된다. 말하자면, 영화는 ‘현재, 이곳’에서 이루어져야 한다.

8. 장르 영화는 허용되지 않는다.

9. 영화의 형식은 반드시 아카데미 35mm여야 한다.

10. 감독 이름은 크레디트에 올라가지 않는다.

<과연 현실성이 있는 선언인가?>

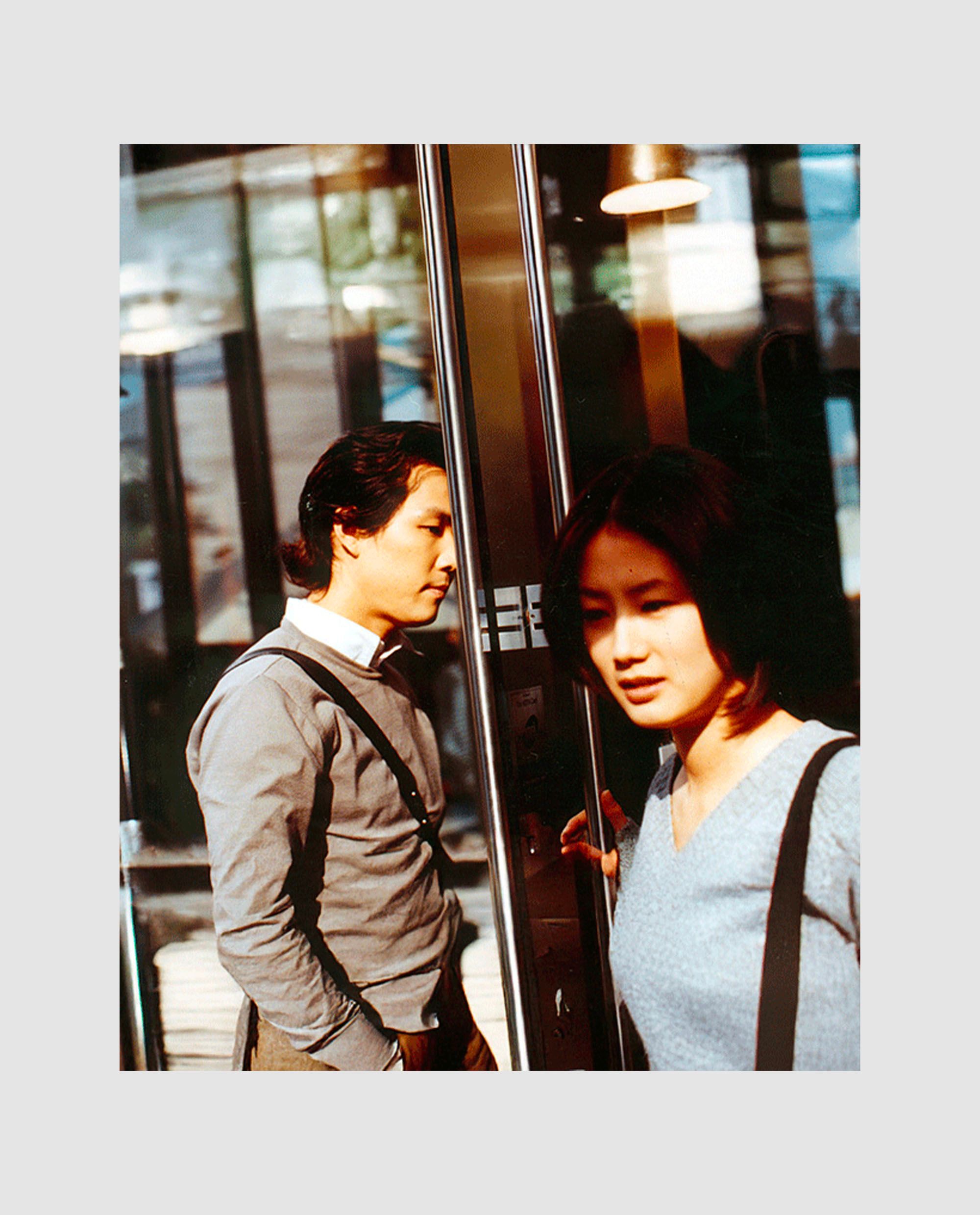

공식적으로 도그마 영화는 총 35번까지만 존재하며, 한국의 도그마 영화로는 아시아 최초이자 사실상 마지막인 변혁 감독의 <인터뷰>가 있다. 도그마 95 정신에 동조하는 영화인들을 중심으로 도그마 재단이 설립되어 2004년까지 심사를 거쳐 도그마 영화를 선정했다. 하지만 2000년대 중반 이후로는 완전히 끝나버린 운동으로, 공식적으로는 2005년에 해산됐다. 해산의 이유로는 여러 가지 이유를 꼽을 수 있는데, 그중에서도 가장 큰 요인은 각각의 항목들이 각본과 연출에 심각한 제약을 주기 때문이었다. 현실적으로 모든 작품이 그 기준을 100% 지키는 건 불가능했다는 것.

<순결의 서약>에 의거해 영화를 제작한다면, 우선 세트는 커녕 아주 사소한 소품마저 사용이 불가능했고, 현장음이 아니면 BGM 삽입이 불가했다. 또한 카메라 거치가 불가능해 장소에 따라 구도가 상당히 제한적이고, 인공조명을 완전히 배제해야 했다. 게다가 플래시백이나 액자식 구성이 금지되며, 교차편집도 제한된다. 스토리 진행이 무조건 일직선이어야 한다는 말이다. 여기에 장르물 역시 제한이 된다는 것은, 드라마를 제외하고 특정 장르를 채택하여 영화를 제작하는 것 역시 불가능하다는 뜻. 심지어 크레디트조차 삭제해야 했는데, 이는 배급상 비현실적이며 설령 영화 내에서나 감독이 불명이었다 한들, 외적으로는 누가 감독했는지 매체로 전부 알려졌기 때문에 자기모순적이기도 하다. 결국 <순결의 서약>은 이러한 제약 탓에 상업 영화계까지 확산되지 못했다.

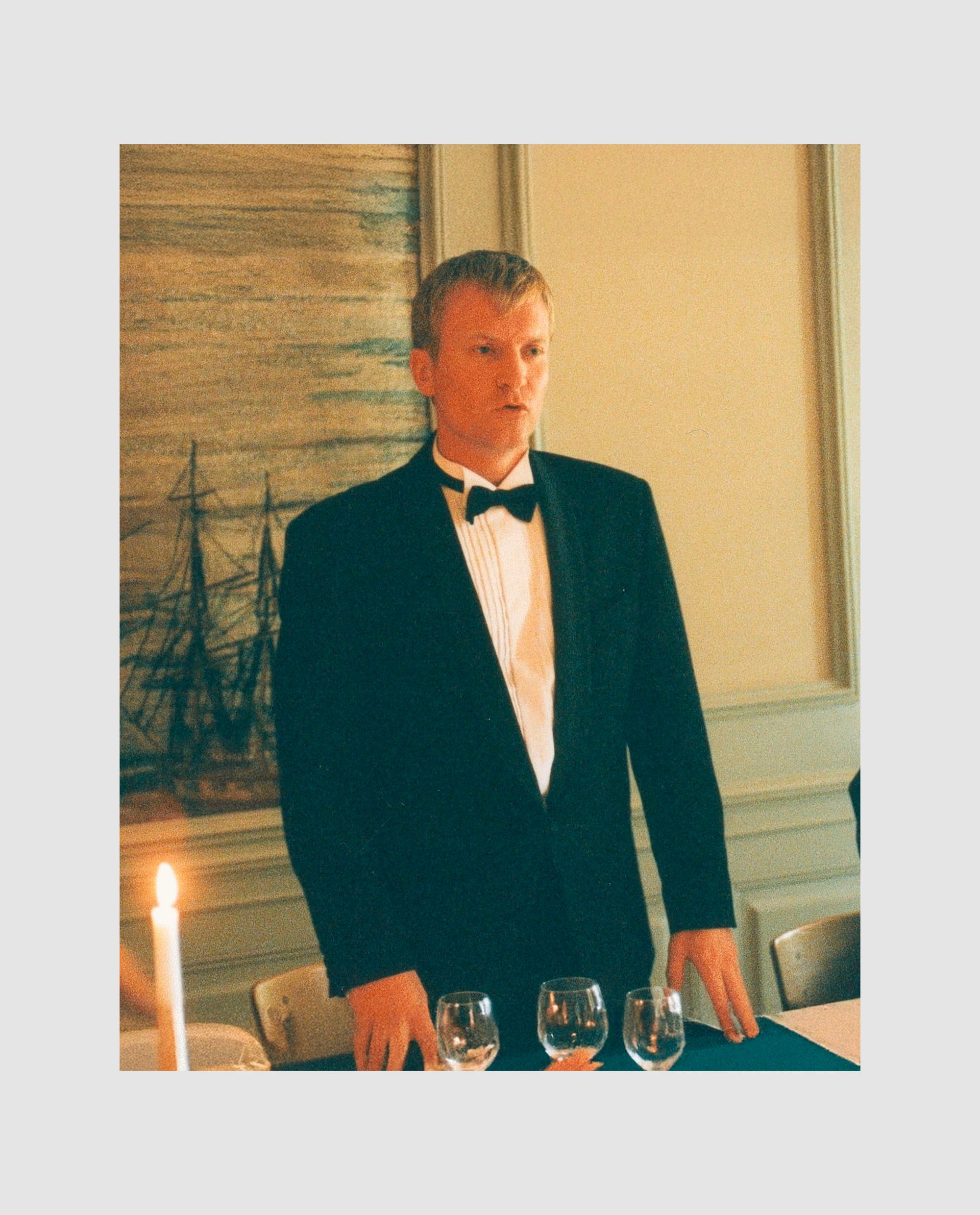

이뿐만인가. 도그마 95 운동을 주도하였던 감독들마저도 도그마 원칙을 어기는 영화를 제작하고 있었다. 도그마 인증을 받은 영화들의 상당수는 아카데미 35mm가 아닌 디지털 비디오로 촬영되었다는 점에서 9번 항목에 어긋났다. 당장 최초 작품들인 셀레브레이션과 백치들부터 이 항목을 지키지 않았으며, 30개가 넘는 작품들 중 그나마 필름 촬영인 게 16mm 필름으로 촬영한 <미후네> 단 하나밖에 없다. 또한, 크레디트에 감독 이름까지 당당히 올라가 있었고, 배경음악이 삽입되어 있으며, 영화가 대놓고 '디지털 캠코더의 시점'으로 연출되어 있었다. 그나마 필름 편집은 없으며 화면비는 안 어긴 게 그나마 규칙을 지킨 수준. 디졸브, 스텝 프린팅, 정지화상 등 온갖 필름 편집 기법이 다 들어가 있으며 죽은 아기도 소품 도구로 가져온 걸 쓰기도 했다.

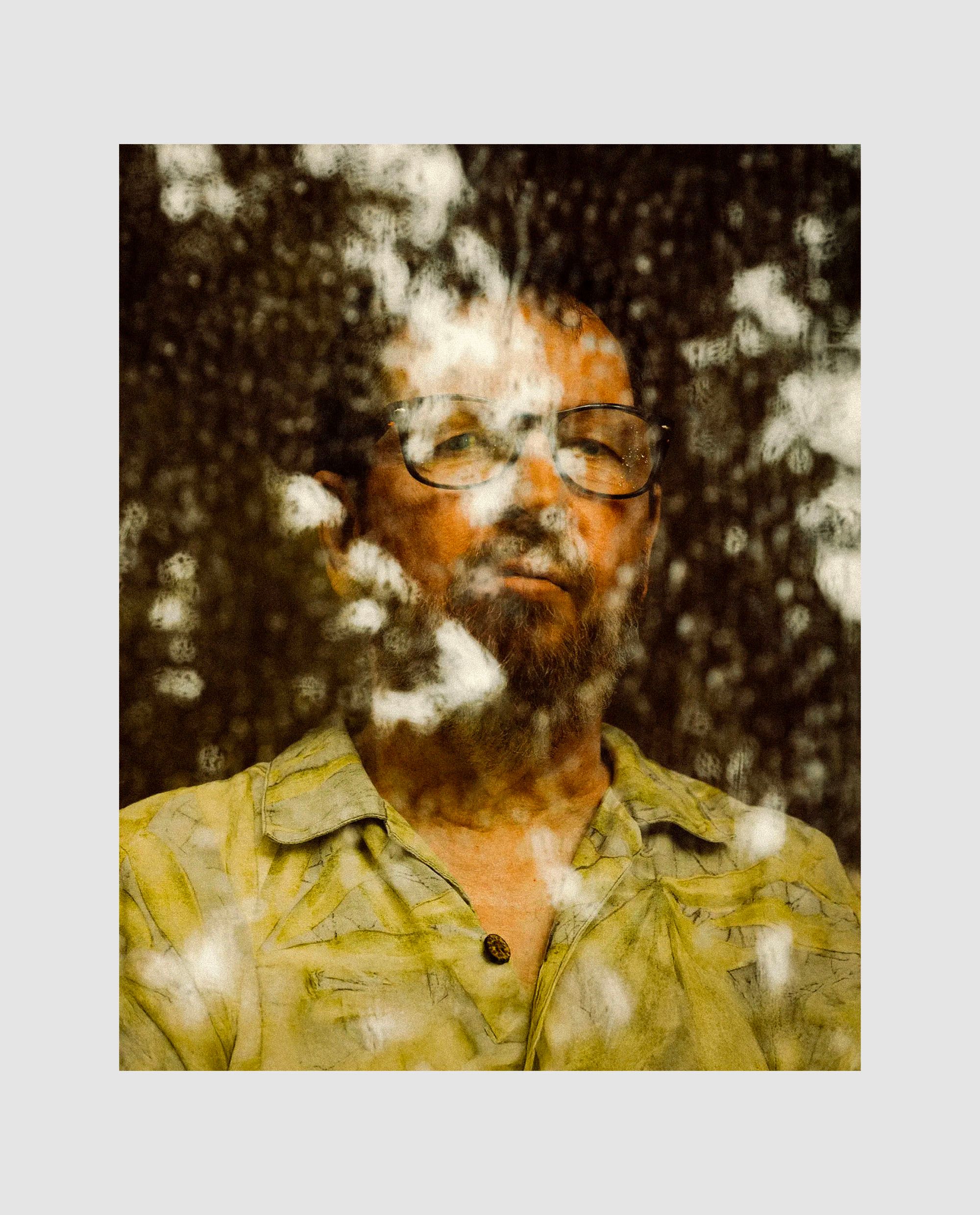

종합적으로 봤을 때 첫 제안자인 트리에 본인조차도 결국엔 포기한 데다, 다른 감독들도 조금씩 건드려보곤 이후론 전혀 따르지 않아서 사실상 실패한 선언이라고 보는 것이 지배적이다. 실제로 트리에는 인터뷰에서 "도그마 95의 서약은 십계명과 비슷한 것이다. 실제로 전부 지키는 건 무리지만 서약을 하는 것 자체가 중요한 것이다"라고 밝힌 적이 있다. 현실성은 없는 운동이지만 의도가 중요하다는 것이다.

<도그마 95에 대한 영화인들의 평가>

도그마 95에 대한 평가는 어떨까. 1999년, 이동진은 조선일보에 기고하던 당시 <시네마 레터>에서 도그마 10 계명에 대한 평가는 다음과 같다. " '도그마'는 먼저 규약을 내걸었다는 점에서 엘리트적이고 교조적입니다. 많은 미덕에도 불구하고 처음으로 돌아가려는 시도가 실패한다면 맥락을 무시했기 때문일 겁니다. 지금 모습은 긴 시간의 변화에 나름대로 적응해 나간 결과이지요. 영화역사가 남긴 경향이나 기술을 발전 과정이 아니라 걸림돌로 보는 시각은 맥락을 잃기 쉽습니다. 맥락을 배제할 때 최초 열정이나 무구도 나중에 까발려 보면 빈 화면 같은 걸 겁니다."

이동진 평론가는, 도그마 95 10계 명의 모순과 한계를 첨예하게 짚어냈다. 도그마가 추구한 '순수 영화' 회귀 시도는 영화 기술과 문법의 발전 과정을 맥락 없이 거부한 것. 즉, 이동진의 말에 따르면 현대 영화가 가진 배경과 진화를 무시한 과거 회귀는 실패할 수밖에 없다는 말이다..

이동진 외에도 평론가 조너선 로젠봄은 살인마 잭의 집을 비판하면서 "도그마 95 서약서는 코펜하겐에서 1,000달러 받고 파는 물건이었다"라고 주장했다. 해당 말이 사실인지는 불분명하지만, 어느 맥락에서는 충분히 설득력이 있는 주장이었다. 실제로, 애당초 도그마 영화로 등록될 때, 엄격한 검증 프로세스가 있는 게 아니었다. 단지 영화감독이 도그마 사이트에서 양식을 기입하고 "I truly believe that the film mentioned above has obeyed all Dogme95 rules as stated in the Vow of Chastity."라는 항목에 체크만 하면 도그마 영화로 손쉽게 등록이 될 수 있었으니 말이다.

<도그마 95 운동의 의미>

그럼에도 불구하고 이들의 서약은 어떤 의미를 지닐까. 도그마 95 운동은 대규모 자본을 앞세운 할리우드의 상업성과 작가주의 영화에 대해 반기를 들고 “감독이 신이 되는 영화”에 대한 저항이었다. 이는 고가 장비나 대규모 제작비 없이도, 강렬한 이야기와 배우의 연기만으로도 영화는 완성될 수 있다는 희망이기도 했다. 다시 말해, 단순히 시대착오적인 운동으로만 치부할 것이 아니라, 영화라는 매체의 본질을 되묻는 글로벌 철학적 실천이었다고 볼 수 있다는 것. 비록 실패한 운동으로 치부되긴 하나, 감독 이름을 빼는 실험성, 배우 중심 내러티브, “있는 그대로의 리얼리즘”에 대한 고민의 집약체로써, 영화사에 유의미한 선언으로 기억되고 있다.

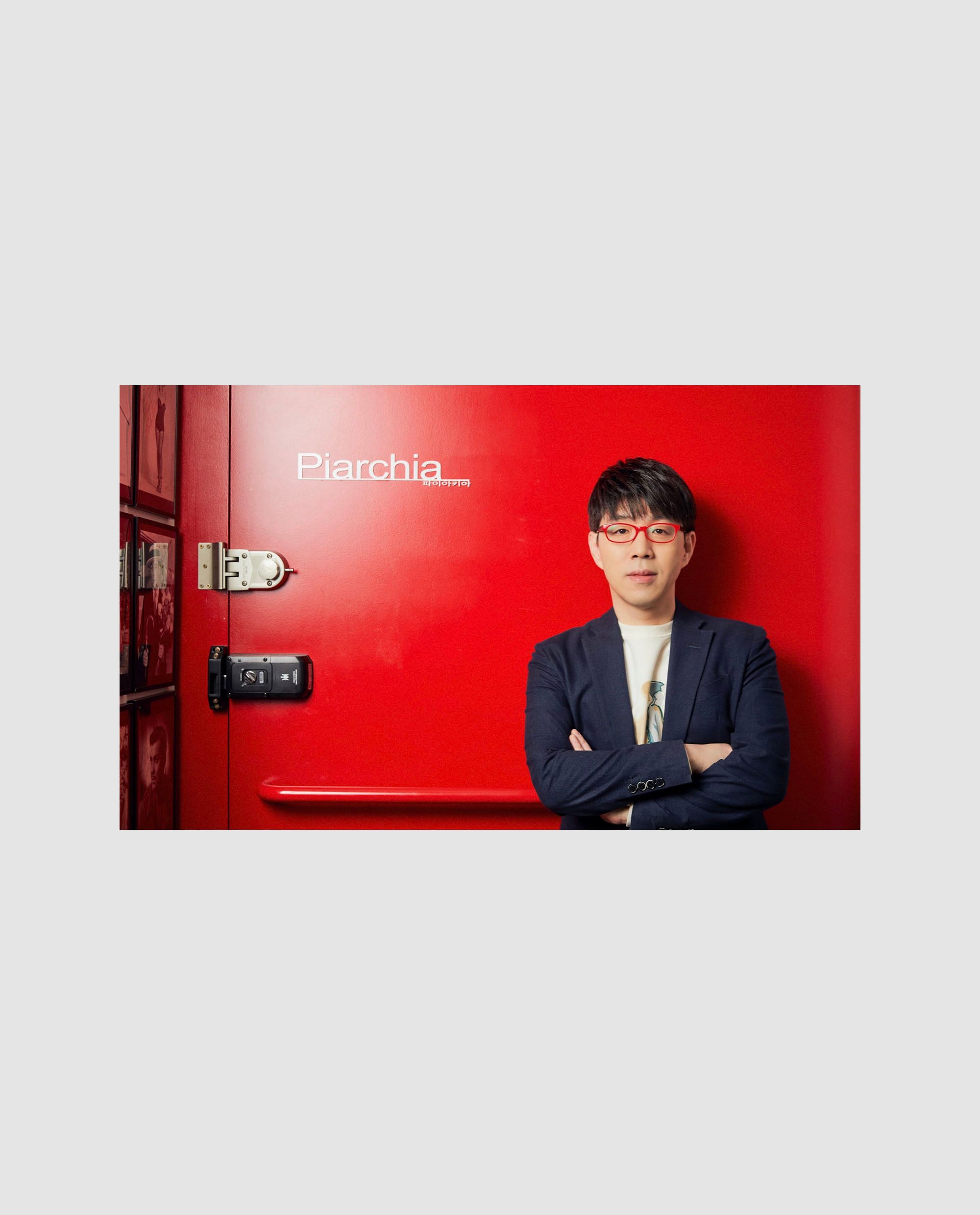

Editor / 김성욱(@wookkeem)

Fake Magazine Picks

웨스 앤더슨이 제작한 단편 영화 같은 광고 6선

YELLOW HIPPIES(옐로우 히피스)