인간 이후의 존재, 포스트 휴먼

d

기차가 어둠을 헤치고 은하수를 건너면 무엇이 나올까. 가슴 벅차오르는 멜로디와 함께 뭇 성인들의 유년 시절을 지배했던 만화영화 [은하철도 999]의 스토리는 꽤나 충격적이다. 고작 10살짜리 소년이, 불사의 몸을 꿈꾸며, 기계 인간이 되기 위한 긴 여행을 감행한다. 그것도 우주에서... 근데 이게 좀 긴 게 아니다. TV판 방영회차만 113화, 정차한 행성 수만 어림잡아 100개, 거의 매화마다 죽다 살아났으니 약 백 여번의 생사를 넘나드는 고비를 겪으며, 마침내 기차가 어둠을 헤치고 은하수를 건너면 나타나는 기계화 인간의 별(機械化人間の星)에 겨우겨우 도착하는데.

<도대체 철이는 왜?>

각종 질병과 외상에 티끌 만큼의 타격도 없고, 언젠가 맞이할 죽음에 대한 불안도 없다. 시간의 구애 따윈 받지 않는다. 한계를 초월한 육신. 기계 인간은 그야말로 무적 그 자체다. 그러나 그 부작용은 생각보다 심각했다. 무한히 제공되는 기회 덕에 흥미와 몰입이 사라진 일상, 그러한 일상의 끝없는 반복, 인생의 크고 작은 목표들은 사소해지며, 농도 짙은 감정들 역시 하찮아 진다. 공부와 일은 언제 하나요? 라는 철이의 물음에 기계 인간들은 조롱 섞인 말투로 대답한다. 시간이 이렇게 남아도는데 마음 내킬 때 하면 되지. 거리엔 망가진 기계 시신들이 아무렇게나 널려있다. 이상하다. 분명 죽지 않는다고 했는데. 그 때 철이는 목격한다. 고층 빌딩에서 몸을 던지는 기계 인간을. 그리고 깨닫는다. 이 완벽한 영생이 마냥 축복은 아닐 수도 있다는 것을. 그렇게 힘들게 목적지에 다다랐건만 결국 철이는 기계 인간이 되길 포기한다.

<인간 이후의 존재, 포스트 휴먼(Posthuman)>

철이의 상황은 그저 만화에서나 일어나는 예외적 사건이 아니다. 현재 의학 기술 연구의 상당 부분이 노화, 즉 죽음을 극복하는 데 쏠려 있는 것만 봐도 그렇다. 이미 상용화된 인공치아와 각막은 물론, 각종 인공 장기들이 개발되면 먼 훗날엔 우리들도 철이와 같은 고민에 빠지게 될 지 모른다.

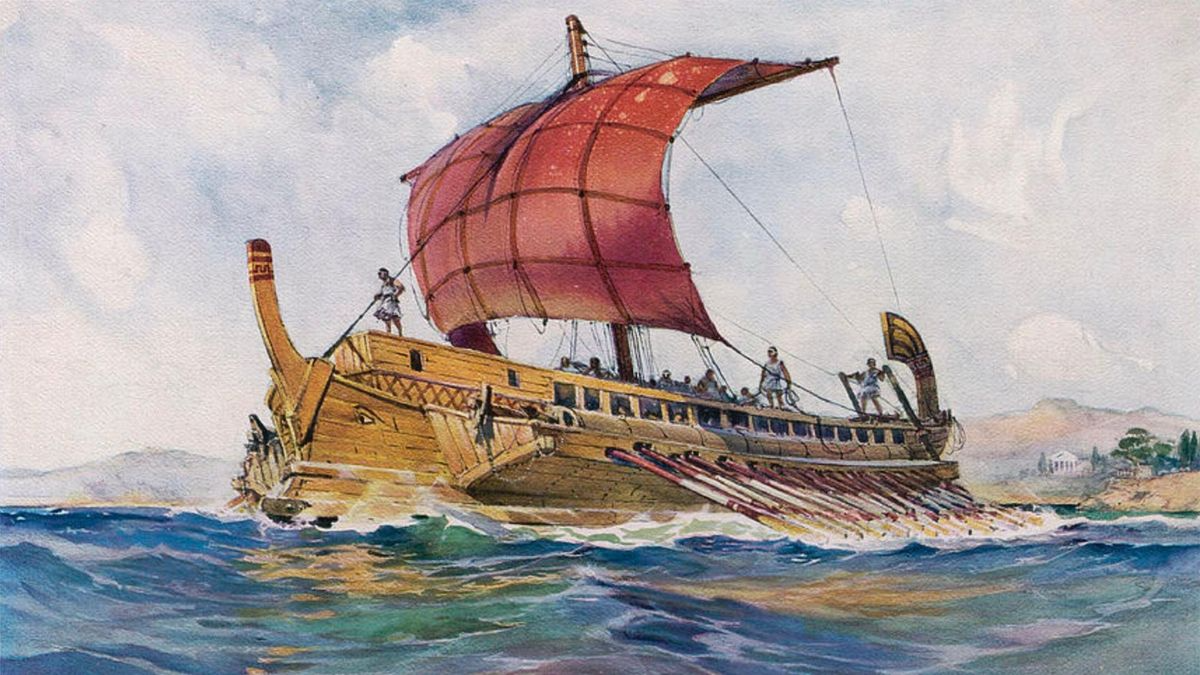

기계적 불멸 VS 인간성의 상실. 철이가 목격한 기계 인간의 삶은 ‘인간 이후의 존재’를 다루는 포스트휴먼(Posthuman) 담론에 자주 등장하는 핵심 주제다. 여기서의 존재는 생물학적 진화와는 관련이 없다. 인공 장기와 보철 기술, 유전자 편집, AI 등 인간의 삶 속에 깊숙이 개입한 과학 기술이 인간의 정체성과 존재 방식을 뒤바꾸어 놓는 경우를 가리킨다. 단순히 약점을 보강하는 단계를 넘어, 어느 순간 인간이라 부르기 애매한 급진적 존재로 거듭나게 되는 것이다. 마치 모든 부품을 교체한 ‘테세우스의 배’처럼 말이다.

만약 당신이 철이라면 과연 어떤 선택을 할 것인가? 쉽게 생각하면 당연히, 불사의 몸을 얻는 게 이득인 것처럼 보이겠지만.

<죽지 않는 사람>

죽지 않는 사람이 된다는 것은 그다지 특별한 게 아니다. 인간을 제외하고 모든 피조물은 죽지 않는 존재들이다. 그것은 그들이 죽음을 모르기 때문이다.

보르헤스(Jorge Luis Borges), <죽지않는사람> 중

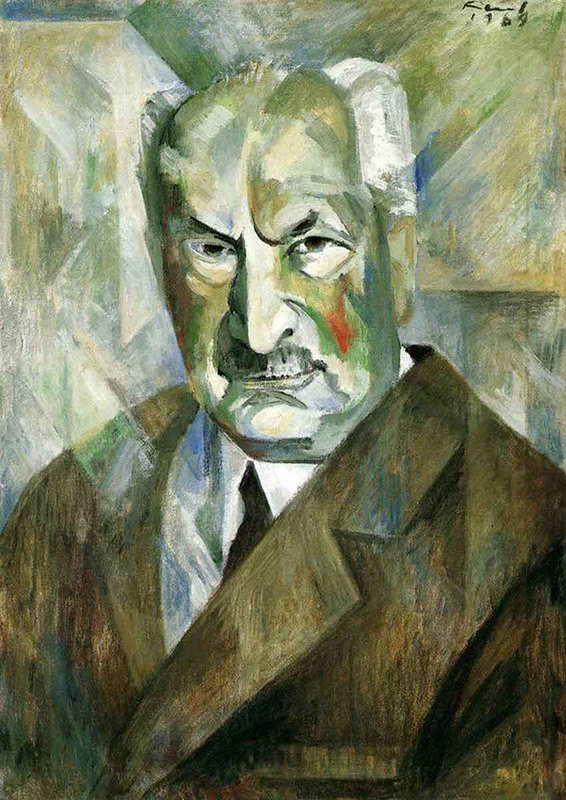

20세기 초중반 세계 철학계를 씹어드셨던 독일의 하이데거(Martin Heidegger)는 죽음을 ”인간 존재의 가장 고유하고, 가장 극단적이며, 가장 확실한 가능성“이라 말한다. 물론 인간이 아닌 다른 짐승들도 동료의 죽음 이후, 나름의 절차와 애도 의식을 수행하지만, 이는 그저 죽음을 ‘맞이하는 것’이지, 인간처럼 일평생 죽음을 사유하며 삶 전체를 기획하는 것은 아니다. 거스를 수 없는 한계를 인지한 인간의 삶은 그제서야 비로소 빛을 발한다.

같은 독일 출신의 생태학자 한스 요나스(Hans Jonas) 역시 하이데거와 비슷한 입장을 취한다. 그는 “죽음과 죽음 앞의 유한성을 자각하는 존재는 오직 인간뿐”이라 말하며 죽음과 인간의 특별한 연결고리에 대해 언급한다. 이외에도 키에르케고르(Søren Kierkegaard), 에른스트 블로흐(Ernst Bloch), 알베르 카뮈(Albert Camus) 등 여러 사상가들이 죽음, 좀 더 정확히 말하면 죽음을 인지하는 것을 인간의 최초의 조건으로 꼽는다.

그렇다면 생각해 보자. 첫째, 한정된 삶의 소중함을 모르는 인간의 삶에서 진정한 인간다움이 발현될 수 있는가. 둘째, 과학기술로 죽음을 지연시키거나 불멸의 육체를 얻었을 때 그 인간다움이 올바로 유지될 수 있는가. 마지막으로, 우리는 이처럼 죽음을 초월한 존재를 여전히 인간이라 부를 수 있는가?

<욕망 빼면 시체>

그래, 이게 다 욕망 때문이다. 죽기 싫다는 단순하면서도 집요한 욕망으로부터 이 모든 게 시작된 것이다. 그렇게 따지면 인간의 포스트휴먼적 상상력은 상당히 역사가 깊다. 납을 금으로 만드는 것 외에도 여러 가지 엉뚱한 시도를 거듭하던 고대 연금술사들을 떠올려보라. 그들이 그토록 집착했던 불로장생의 약은 뻔한 영생의 도구를 넘어, 죽음이라는 자연의 규칙 자체를 전복하려 했던 발칙한 욕망의 산물이다.

<현대의 연금술사들>

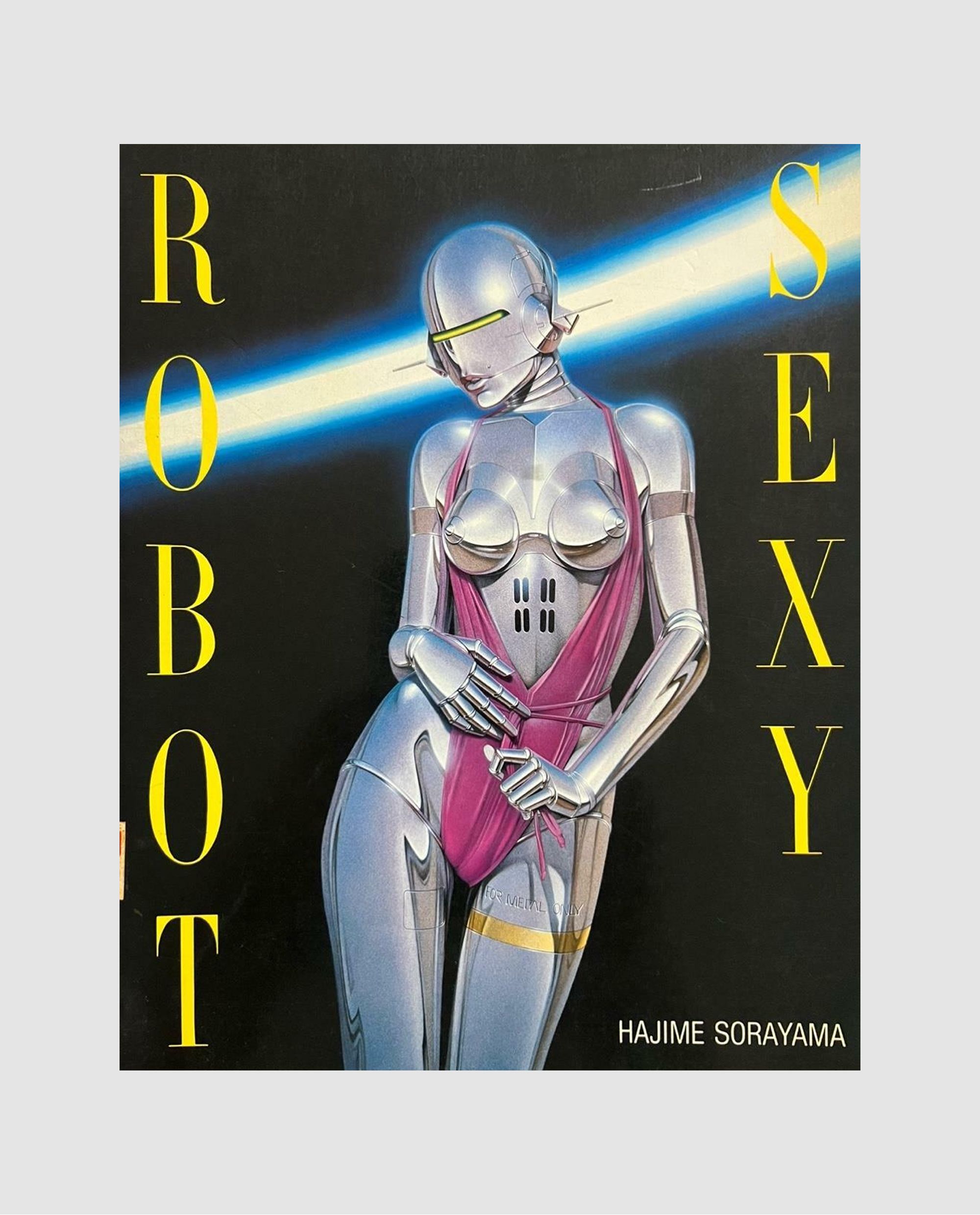

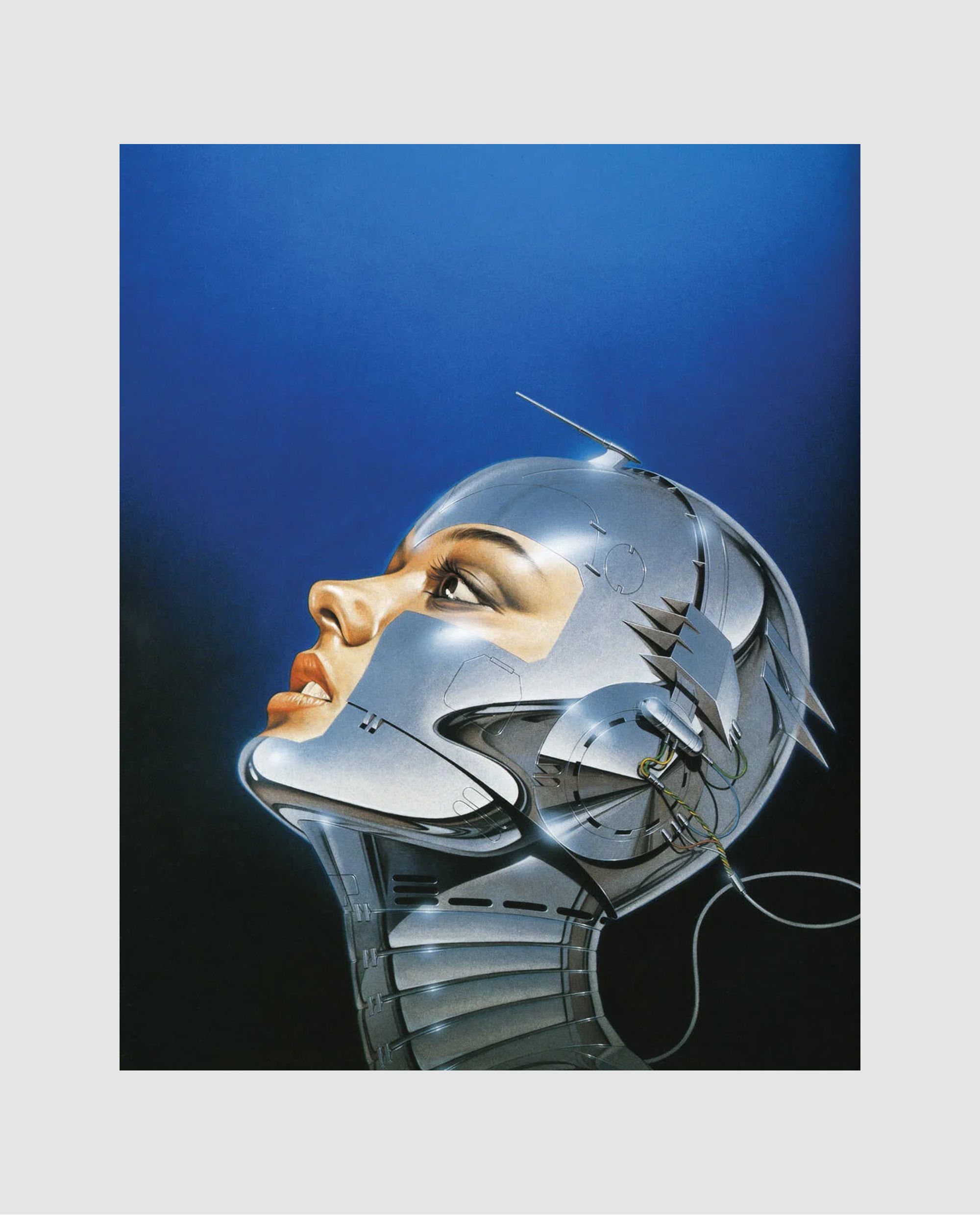

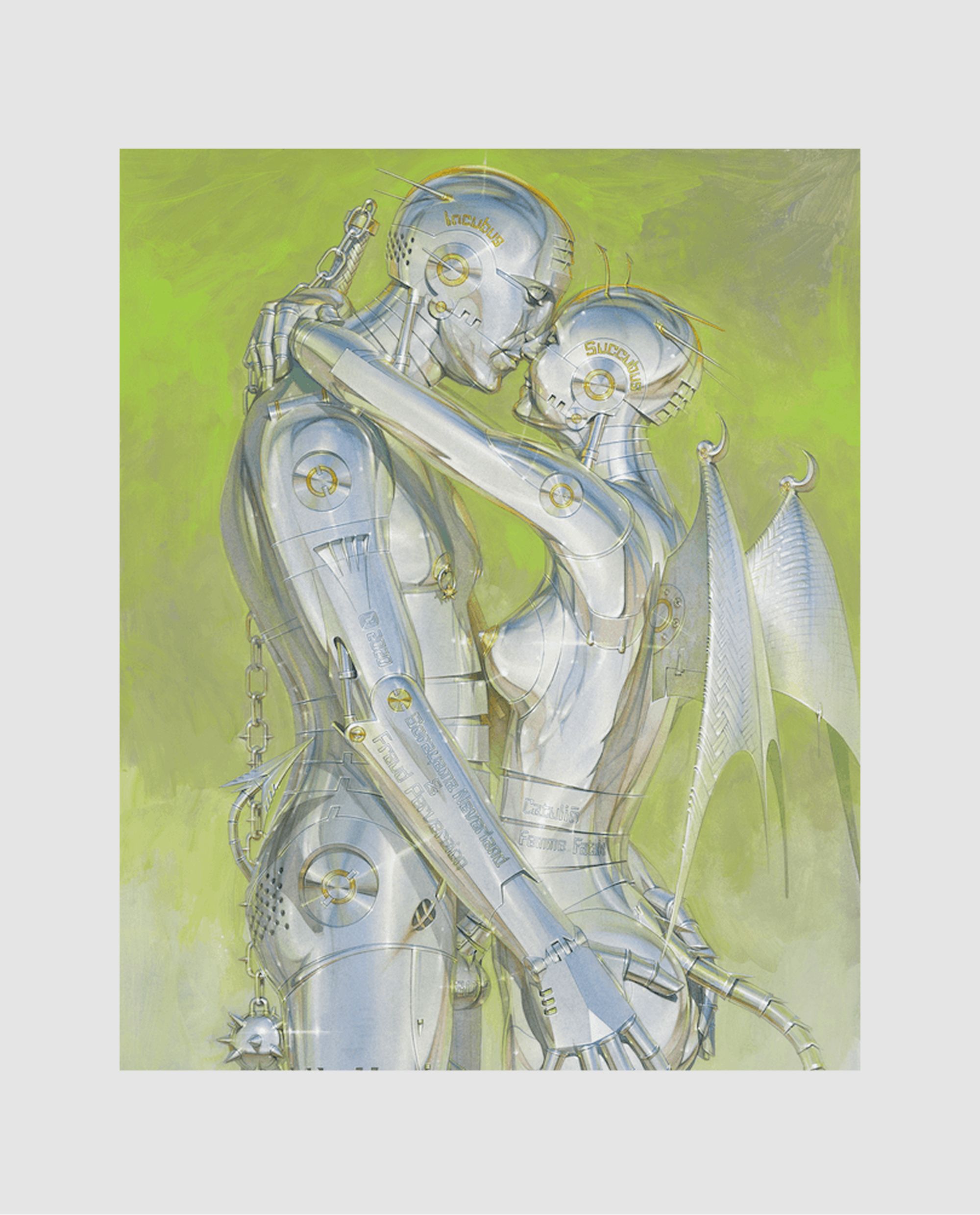

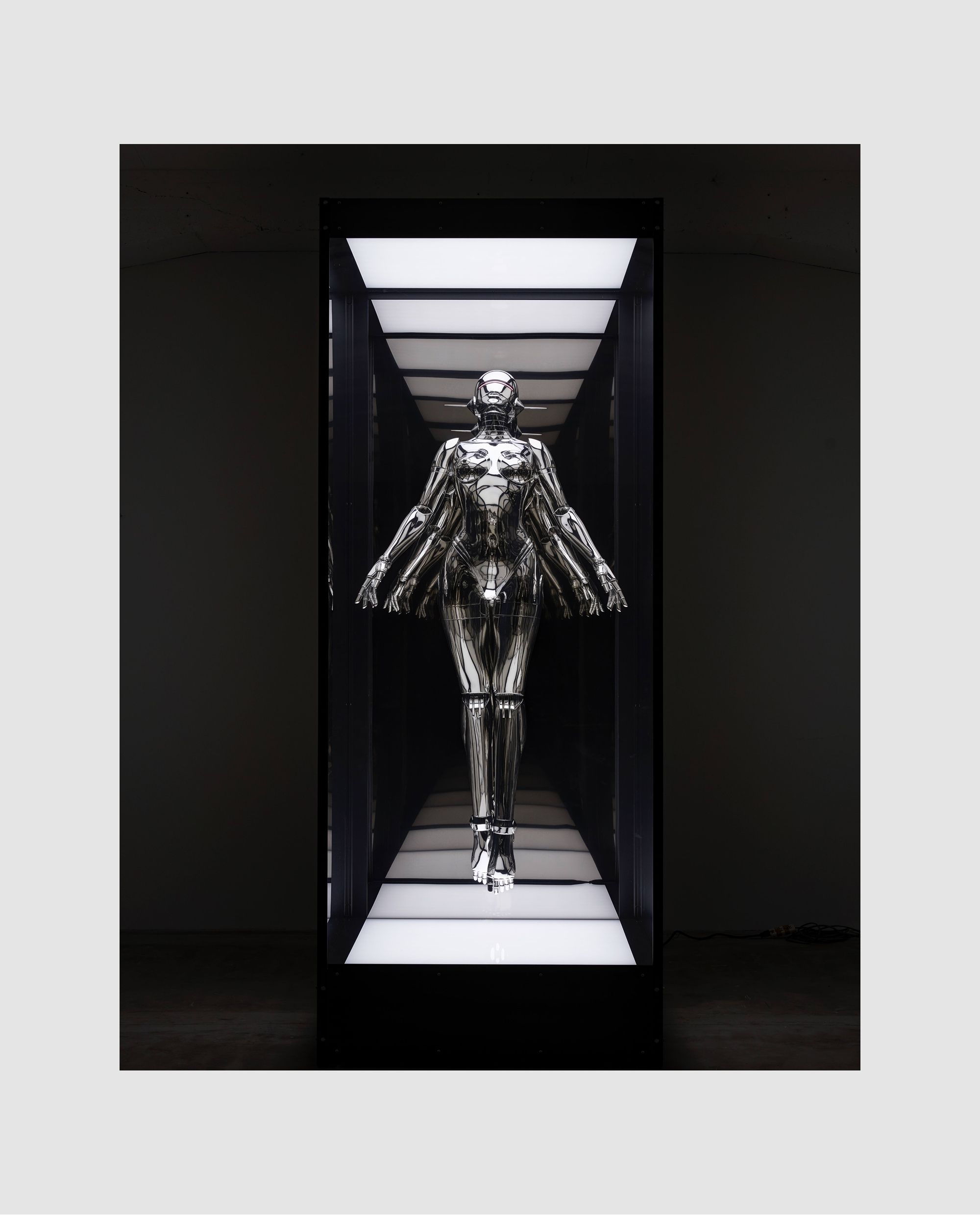

비록 과거의 연금술사들은 쓰디쓴 실패를 맛보았지만, 현대의 연금술사들은 더욱 세련된 형태로 인간의 욕망을 변주한다. 바로 예술이다. 일본의 아티스트 하지메 소라야마(空山 基)의 섹시 로봇 시리즈(Sexy Robot)는 유기체와 기계의 융합, 즉 새로운 혼종의 모습을 그려낸다. 5-60년대 유행하던 서양의 핀업걸 이미지에서 영감을 받아 섹슈얼한 외형이지만, 그 속을 채운 차갑고 단단한 금속의 질감 때문에 왠지 모를 이질감이 느껴지는데, 그럼에도 불구하고 우린 그 로봇을 향해 미적 충만함을 느낀다. 인공물에서도 섹시라는 코드로 몰입감을 느낄 수 있다는 것에 놀라울 따름이다. 이처럼 단순히 죽음에 맞서는 생존뿐만이 아닌, 미적 경험에서도 포스트휴먼적 질문을 던져볼 수 있다.

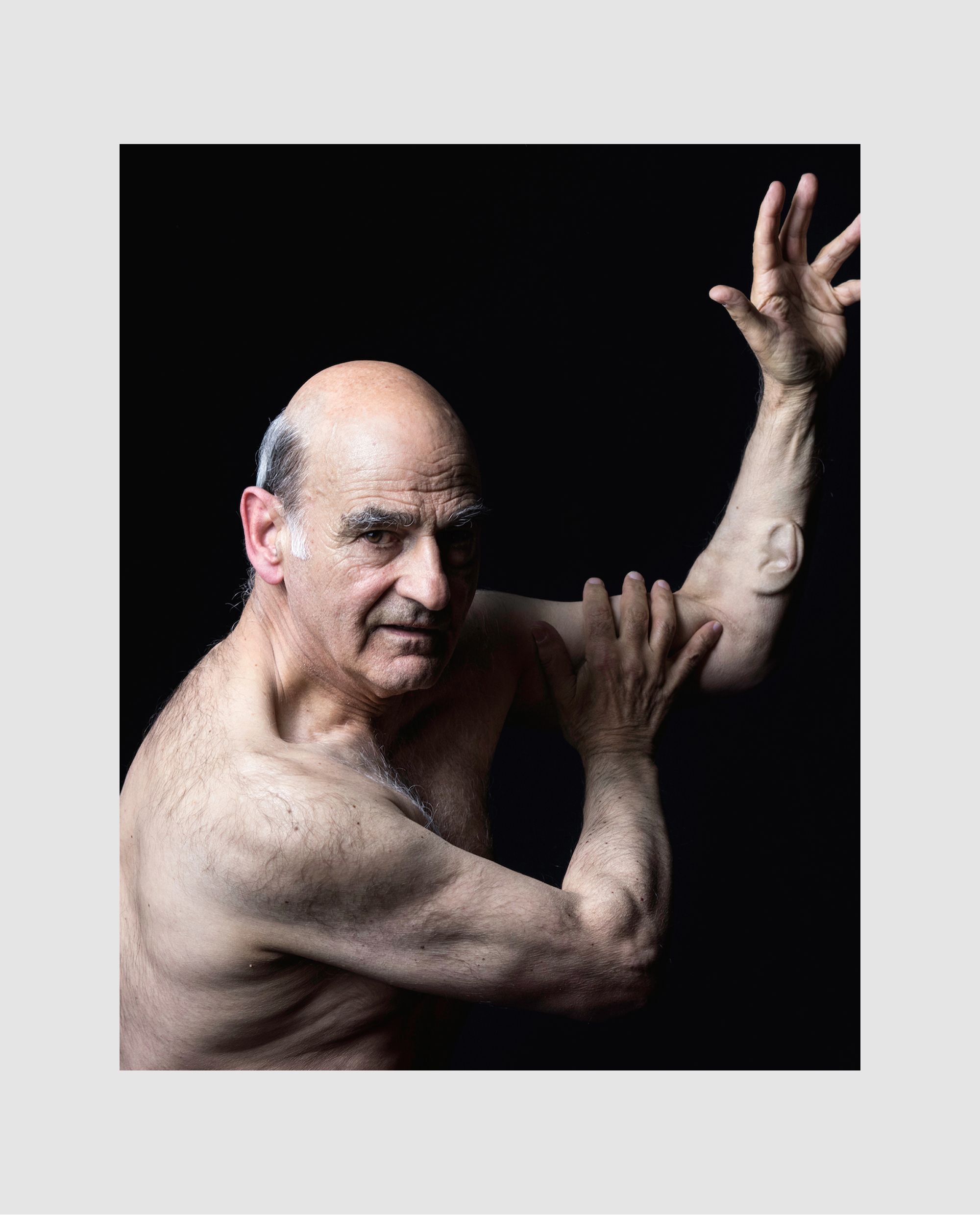

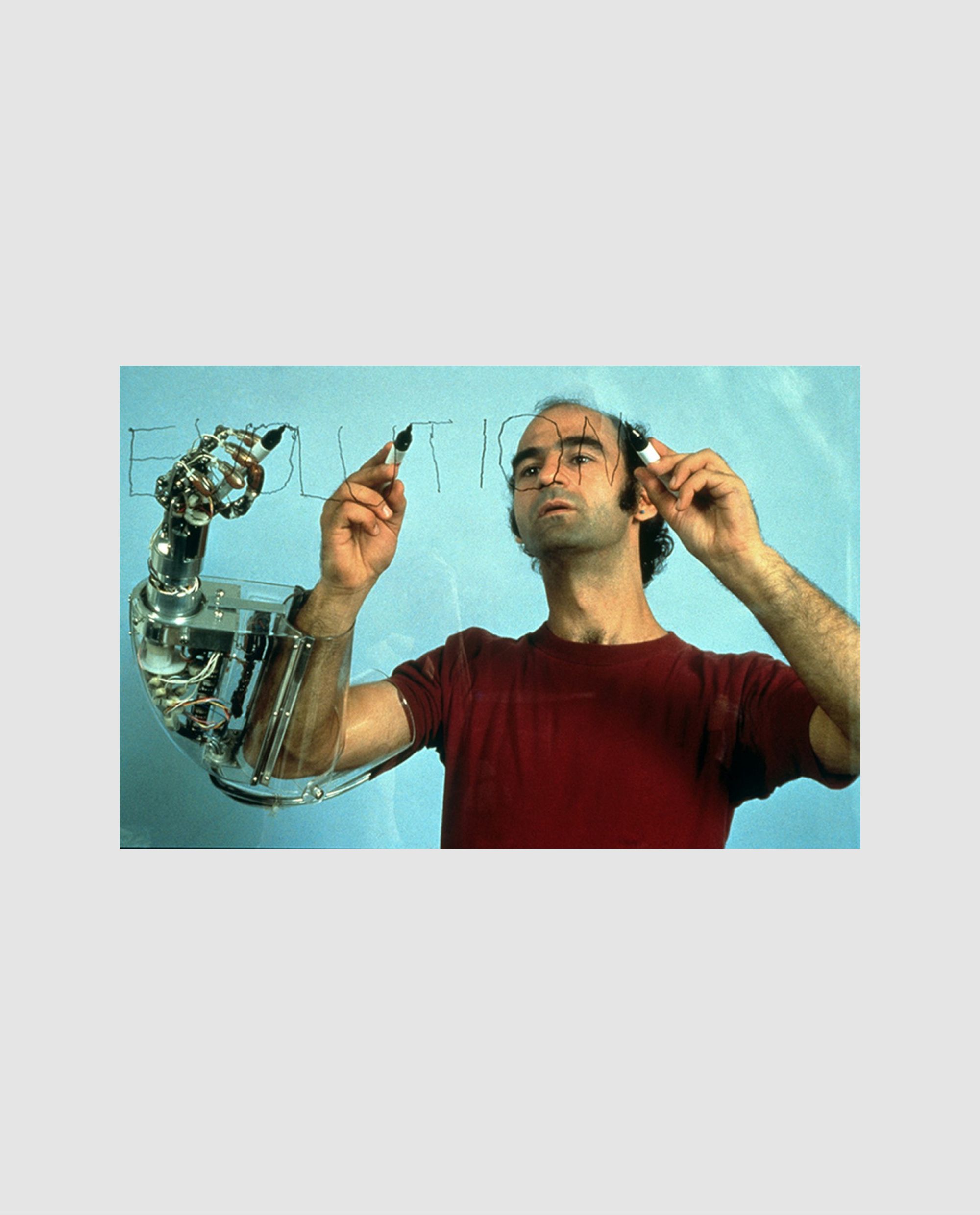

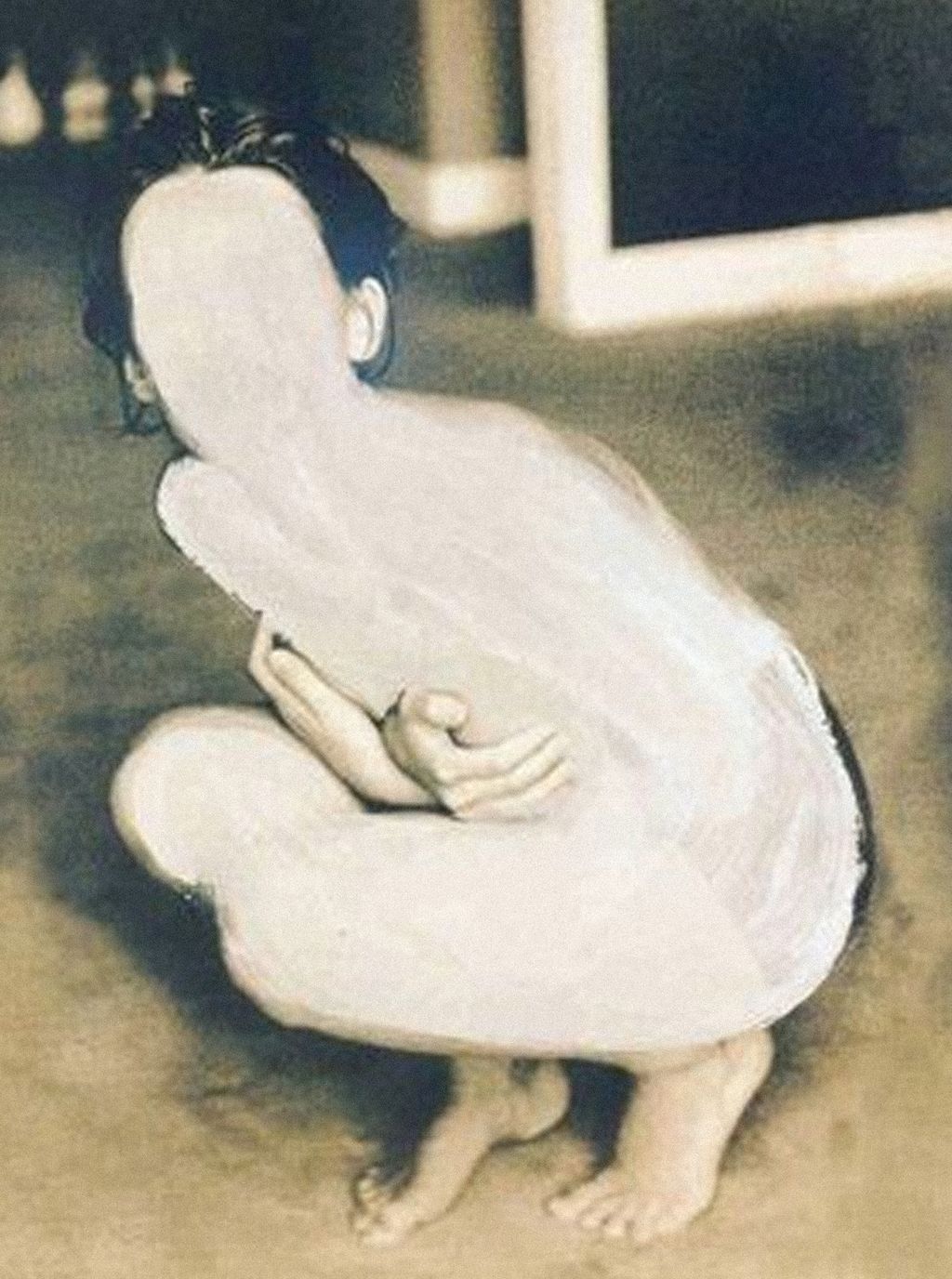

매번 기이한 모습으로 등장해 관객을 충격에 빠트리는 호주 출신의 스텔락(Stelarc)도 연금술의 신념을 이어간다. 특히 엉뚱한 시도가 무척이나 닮아 있는데, 그는 신체는 고루하다(The body is obsolete)는 선언과 함께 예술계에 혜성같이 등장한 뒤 여러 주옥 같은 명장면들을 남긴다. 그중 [Ear on Arm]이라는 프로젝트는 제목 그대로 자신의 팔에 인공 배양된 귀를 이식한 섬뜩한 작업이다. 목표는 이 새로운 귀에 마이크와 와이파이 칩을 이식한 뒤 전 세계 사람들이 공유할 수 있는 ‘공공의 귀’로 만드는 것. 인터넷 포털에 접속하면 누구나 그 귀가 듣는 소리를 들을 수 있다. 이로서 개인의 신체는 무한한 확장을 이룬다.

또한 그는 로봇과 자신의 신체를 연결한 뒤, 인터넷을 하나의 신경망처럼 활용해 관객들이 직접 그의 움직임을 조작할 수 있는 신기한 퍼포먼스도 선보인다. 이 작업은 개인과 사회의 상호작용을 시각화 하는 동시에, 기술의 진화가 인간의 신체를 어디까지 제어할 수 있는지를 겨낭한다. 나아가 인간의 주체성 중 핵심적 구성요소인 ‘의지’마저 기술로 대체될 수 있는지, 만약 가능하다면 우린 이 신인류를 무엇이라 여겨야 할 지, 관객은 끊임없는 고뇌 속에 빠져든다.

<AI와 사랑에 빠진 사람들>

고루한 신체로부터 벗어나기 위해 예술적 몸부림을 쳤던 스텔락. 그렇다면 영화 [그녀, 2014]에 나왔던 신체도, 실체도 없는 대상과의 사랑 역시 가능하지 않을까? 솔직히 사만다 역을 맡은 스칼렛 요한슨(Scarlett Johansson)의 섹시한 목소리가 제대로 한몫 하긴 하지만.

아니 근데, 이게 정말 된다. 일부 전문가들은 이러한 증상을 ’AI 정신병‘이라 칭하는데, 실제로 AI 챗봇과 장시간 대화한 뒤 현실 감각을 잃거나 망상과 같은 비정상적 반응을 보이는 사례가 보고된 바 있다. 놀랍게도 이들은 실제로 AI에게 정서적 안정감을 얻었을 뿐만 아니라, 실제 사랑에 가까운 감정을 겪었다 고백한다. 테오도르(호아킨 피닉스)처럼 말이다. 어쩌면 포스트휴먼의 삶 속에서 가장 절실한 것은 완벽한 육체적 관계가 아닌, 완벽한 정서적 상호 관계일지도 모른다. 사랑이 반드시 육체와 함께 해야 하는가? 이건 육신에 얽매인 보통의 인간들이나 하는 하찮은 고민에 불과할까. 이 치열한 화두의 답은 이제 차차 알 수 있게 될 듯.

<당신을 닮은 사람>

그럼에도 불구하고 육체로부터 탈출한 인간상을 떠올리는 건 쉽지 않다. 오히려 그 반대가 수월하다. SF 스토리의 단골손님인 클론(Clone)은 인간의 육체 강화 욕망이 가장 잔인하게 드러난 형태다. 우리가 죽음을 두려워할 수밖에 없는 이유, 이는 곧 소모품인 인체 조직과 장기 때문이지 않은가. 때문에 원본 개체가 동일한 DNA를 가진 개체를 인공적으로 복제하여 만들어 낸 클론은 이를 대체할 수 있는 매우 훌륭한 공장(?)이다.

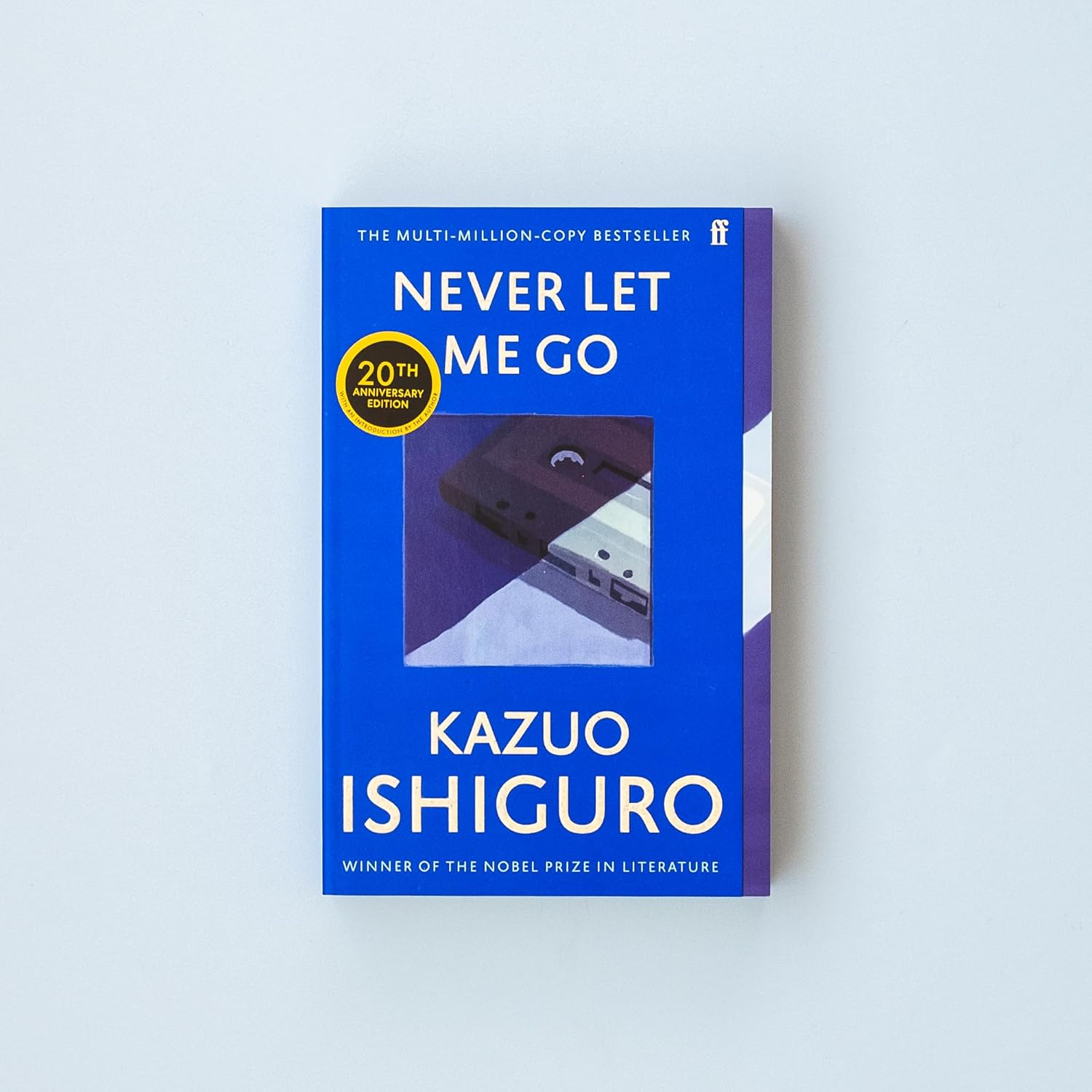

허나 2017년 노벨 문학상을 수상한 일본 작가 가즈오 이시구로(石黒一雄)의 작품, [나를 보내지 마, 2005] 속 클론들을 보고도 이런 생각을 할 수 있을까. 불행한 운명을 지니고 태어난 그들은 자신이 복제되었다는 사실조차 모르는 채다. 그저 ‘너희는 특별한 존재다‘, ’위대한 목적을 가지고 있다‘라는 식의 모호한 교육으로 세뇌당하고 있을 뿐.

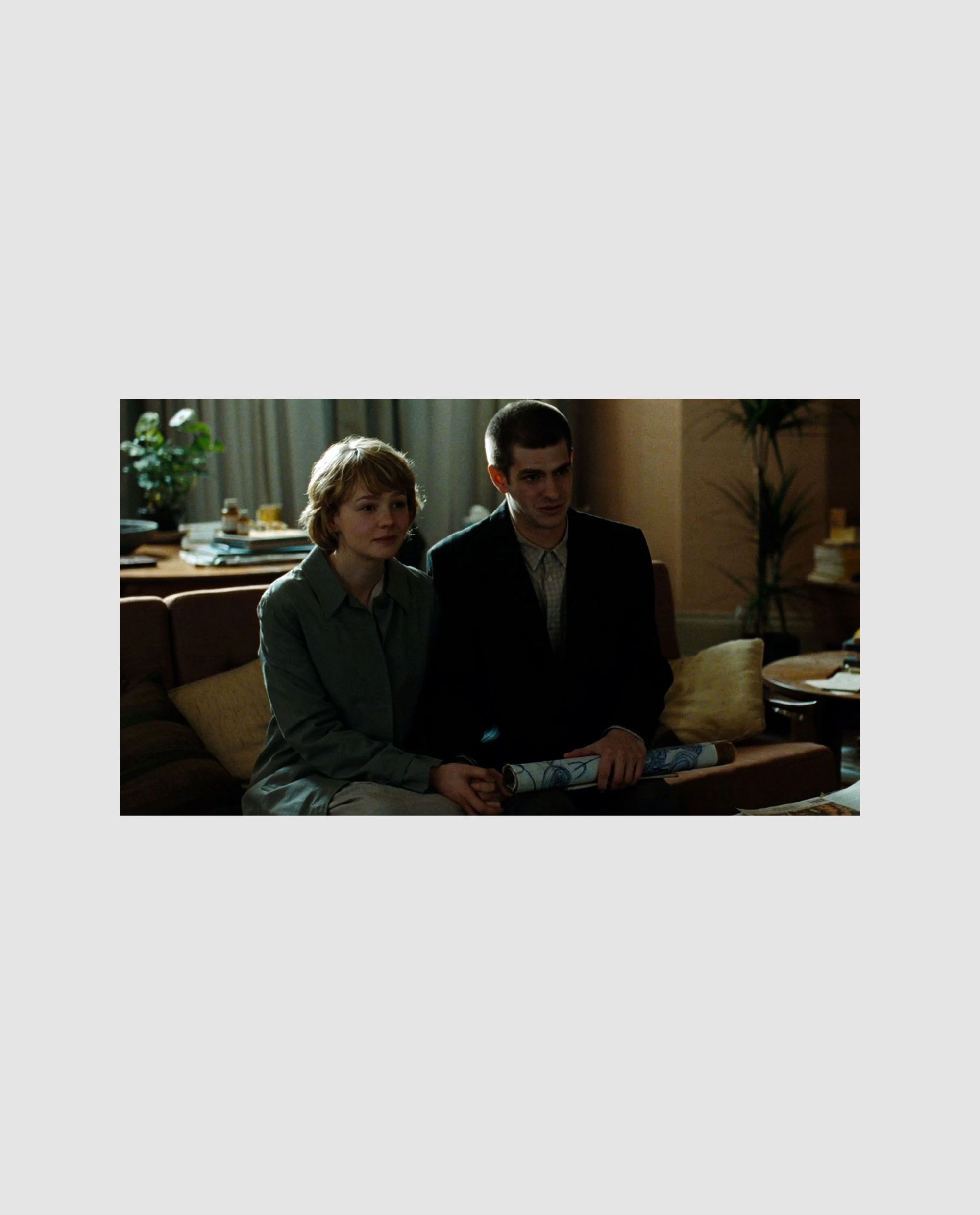

그리고 그들은 곧 자신의 진정한 역할, 즉 ‘위대한 목적’의 실체에 대해 깨닫게 된다. 뼈아픈 ’성장‘의 순간이다. 죽음을 회피하기 위해 또 다른 죽음을 생산하는 냉혹한 시스템 속에서, 클론들은 인간으로서의 완벽한 조건을 갖추었음에도 죽는 순간까지 인간으로 존중받지 못한다. 그러나 당연한 죽음을 끝내 인정하지 못하는 인간을 위해, 인간의 조건을 기꺼이 거스르려는 인간을 위해, 자신의 죽음을 겸허히 받아들이는 클론의 모습은 그 어떤 생명체보다 ’인간답다’.

<해체와 구원, 경계에 선 인간>

초입의 질문으로 다시 돌아가보자. 당신이 만약 철이라면, 어떤 선택을 할 것인가. 여전히 불사의 몸을 원하는가? 금속의 육체든, 프로그램 속 목소리든, 때 되면 녹슨 장기를 교체하며 이어가는 삶이든, 그게 무엇이든, 무어라 불리든 말이다. 기술은 인간을 끊임없이 변형하고, 마침내 인간 이후의 존재, 포스트휴먼을 현실로 불러내려 한다. 그렇다면 그토록 갈망하던 기계의 몸을 마다하고 지금의 인간으로 남기로 한 철이는 여전히 어리석은가. 가장 현명한 선택을 몸소 보여준 선구자인가.

인간이 그토록 원하던 죽음으로부터의 자유는 정녕 구원인가. 아니면 인간의 해체를 조장하는가. 선택은 오롯이 우리의 몫이다.

Editor / 주단단

Fake Magazine Picks

웨스 앤더슨이 제작한 단편 영화 같은 광고 6선

YELLOW HIPPIES(옐로우 히피스)