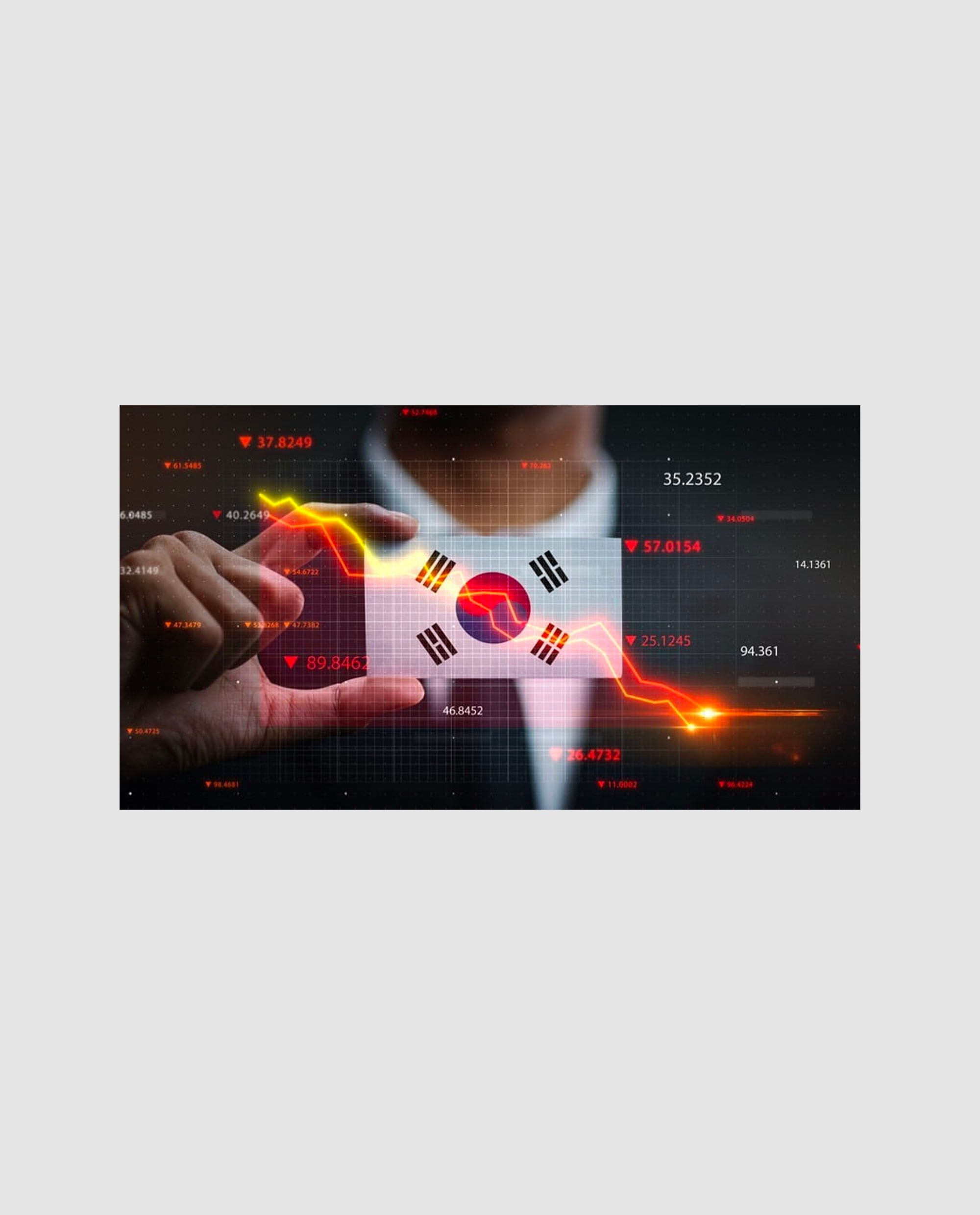

어딘가 단단히 잘못된 한국의 ‘경제’ 이대로 괜찮은가?

ㅇ

“성장의 엔진이 멈춘다”

<잠재성장률이란 무엇인가?>

한국 경제의 성장 엔진이 점점 약해지고 있다. 한국개발연구원(KDI)은 5월 8일 발표한 보고서에서, 한국의 잠재성장률이 2030년대 0%대, 2040년대에는 마이너스로 떨어질 가능성이 있다고 경고했다. 잠재성장률은 물가 상승 없이 달성 가능한 최대 성장률로, 한 나라의 '성장 능력치'를 뜻한다. 이 지표가 낮아진다는 건, 국가 경제의 체력이 줄어들고 있다는 의미다.

잠재성장률은 노동력, 자본, 생산성이 세 가지 요소로 구성된다. 그런데 지금의 한국은 이 세 요소가 동시에 약화되는 상황에 놓여 있다. 먼저 노동력은 빠르게 줄고 있다. 통계청에 따르면, 2019년 기준 3763만 명이었던 생산연령인구(15~64세)는 2050년까지 약 1290만 명이 감소할 것으로 보인다. 전체 인구에서 생산연령인구가 차지하는 비중도 현재 70%에서 2050년에는 절반 수준인 약 52%로 줄어들 전망이다.

생산성 역시 문제다. 기술을 빠르게 배우고 적용하는 데 유리한 청년층 비중이 줄면서, 기업이나 산업 전반의 생산성 향상에도 제동이 걸릴 수밖에 없다. 여기에 투자로 이어지는 자본 투입마저도 기대하기 어려운 상황이다. 생산성과 노동 투입이 줄어들면, 자본의 수익성도 낮아지기 때문에 기업들도 투자를 주저하게 된다.

<수치로 본 잠재성장률 하락>

KDI는 이러한 악순환이 계속된다면, 한국의 잠재성장률은 2025~2030년엔 평균 1.5%, 2031~2040년엔 0.7%, 2041~2050년엔 0.1%까지 떨어질 것으로 내다봤다. 특히 생산성 증가율이 현재 수준(연 0.6%)에서 더 낮아질 경우, 2040년대엔 잠재성장률이 -0.3%까지 떨어질 수 있다는 암울한 전망도 함께 내놨다. 실제로 한국은행은 작년 말 20242026년 잠재성장률을 2.0%로 제시했지만, KDI는 이를 1.8%로 더 낮게 보며 비관적 전망을 제시했다.

놀라운 점은, 이러한 ‘성장 한계’가 예상보다 더 빨리 찾아왔다는 것이다. 정부와 국제통화기금(IMF)은 불과 몇 년 전만 해도 한국의 잠재성장률이 1%대로 내려앉는 시점을 2030~2040년으로 예상했지만, 지금의 속도로라면 그 시점이 5년 이상 앞당겨질 수 있다는 분석이다.

반면, 미국을 비롯한 주요 선진국들은 기술혁신과 노동시장 개혁 등으로 잠재성장률을 끌어올리는 데 성공하고 있다. 미국의 경우 2008년 금융위기 당시 2.1%였던 잠재성장률이 지난해엔 2.5%까지 반등했다. 2022년에는 처음으로 한국을 앞질렀다. 그만큼 정책 대응의 속도와 방향이 미래 성장에 결정적이라는 뜻이다.

<구조개혁과 생산성 혁신>

KDI는 지금이라도 총요소생산성을 높이기 위한 구조개혁이 시급하다고 강조한다. 정규철 KDI 경제전망실장은 “경직된 노동시장, 경쟁을 제한하는 규제를 개선하고, 고령층의 경제활동 참여와 일·가정 양립 지원, 외국인 노동시장 개방 등 다방면에서 대응해야 한다”고 말했다.

또한, 기술혁신을 적극적으로 수용하고 확산할 수 있는 기반 마련도 중요하다. 인공지능(AI) 같은 신기술이 생산성 증가로 이어질 경우, 잠재성장률은 다시 2030년대 1.1%, 2040년대 0.5% 수준까지 회복할 수 있다는 전망도 함께 제시됐다.

결국, 지금 한국 경제는 기로에 서 있다. 노동력은 줄고, 생산성은 정체된 가운데, 과거와 같은 고성장은 기대하기 어려운 시대가 오고 있다. 지금 구조개혁에 나서지 않으면, 2040년대 한국 경제는 ‘역성장’이라는 이름의 새로운 현실과 마주하게 될지 모른다.

Editor / 김수용(@_fulkim)

Fake Magazine Picks

웨스 앤더슨이 제작한 단편 영화 같은 광고 6선

YELLOW HIPPIES(옐로우 히피스)