“낭만보다 생존을 위해” 올드카의 천국, 쿠바.

ㅇ

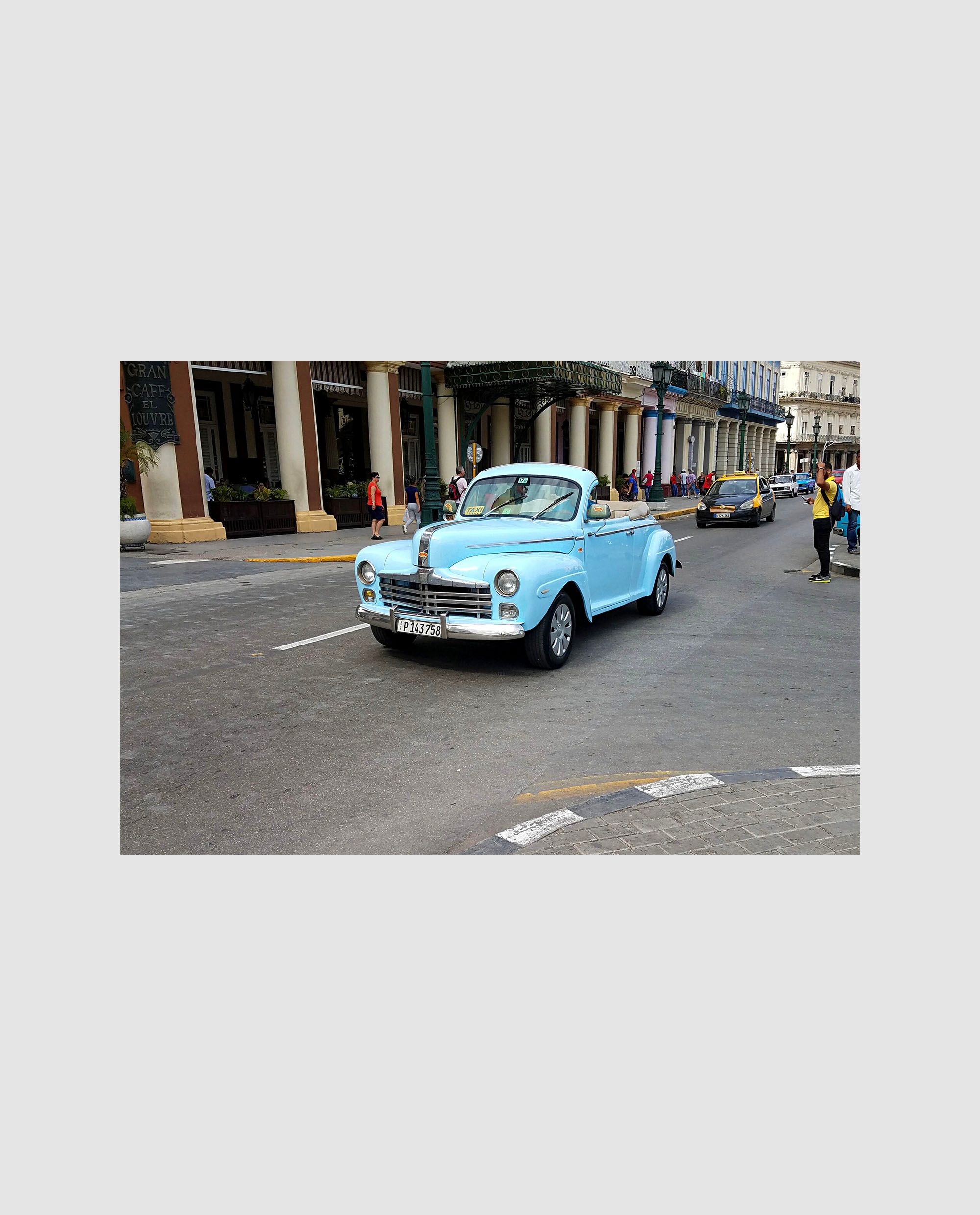

뜨겁게 달궈진 하바나의 아스팔트 위 분홍색 캐딜락, 민트색 쉐보레, 연노랑 포드 썬더버드. 쿠바의 도로는 1950년대 고전 영화 속 한 장면에 멈춰있다. 크롬 범퍼와 유려한 곡선을 따라 흐르는 바람, 그리고 엔진의 굉음까지. 이들에게 올드카는 동경과 애호의 범위에 벗어나 있다. 되려 생존 수단에 가까운 쿠바의 올드카는 그저 과거에 몸을 맡긴 채 영광을 맞이하고 있을 뿐이다.

<생존형 튜닝, 쿠바 올드카의 탄생>

올드카의 천국이라 불리는 쿠바. 1950년대 중반까지 쿠바는 중남미에서 자동차 보급률이 가장 높은 나라 중 하나였으며, 디트로이트 빅 3(제너럴 모터스, 포드, 크라이슬러)의 최신 모델들을 곧잘 하바나의 거리에서 찾아볼 수 있었다. 하지만 1959년 피델 카스트로가 주도한 쿠바 혁명 이후 미국과 단절되면서, 신규 차량과 부품 수입이 전면 중단되었다. 1960년대 초 이후, 소련과 동구권으로부터 라다(Lada), 모스크 비치(Moskvitch) 등의 차량이 반입되긴 했지만, 도로 위의 주류는 여전히 1950년대 미국산 자동차였다. 이들의 차량은 현대에 와서 자연히 올드카로 진화했으나, 그 진화는 단순히 시간의 흐름 때문이 아니라, 지속적인 유지·보수와 개조를 통해 일종의 기술적 혼합체로 다시금 태어나게 된다.

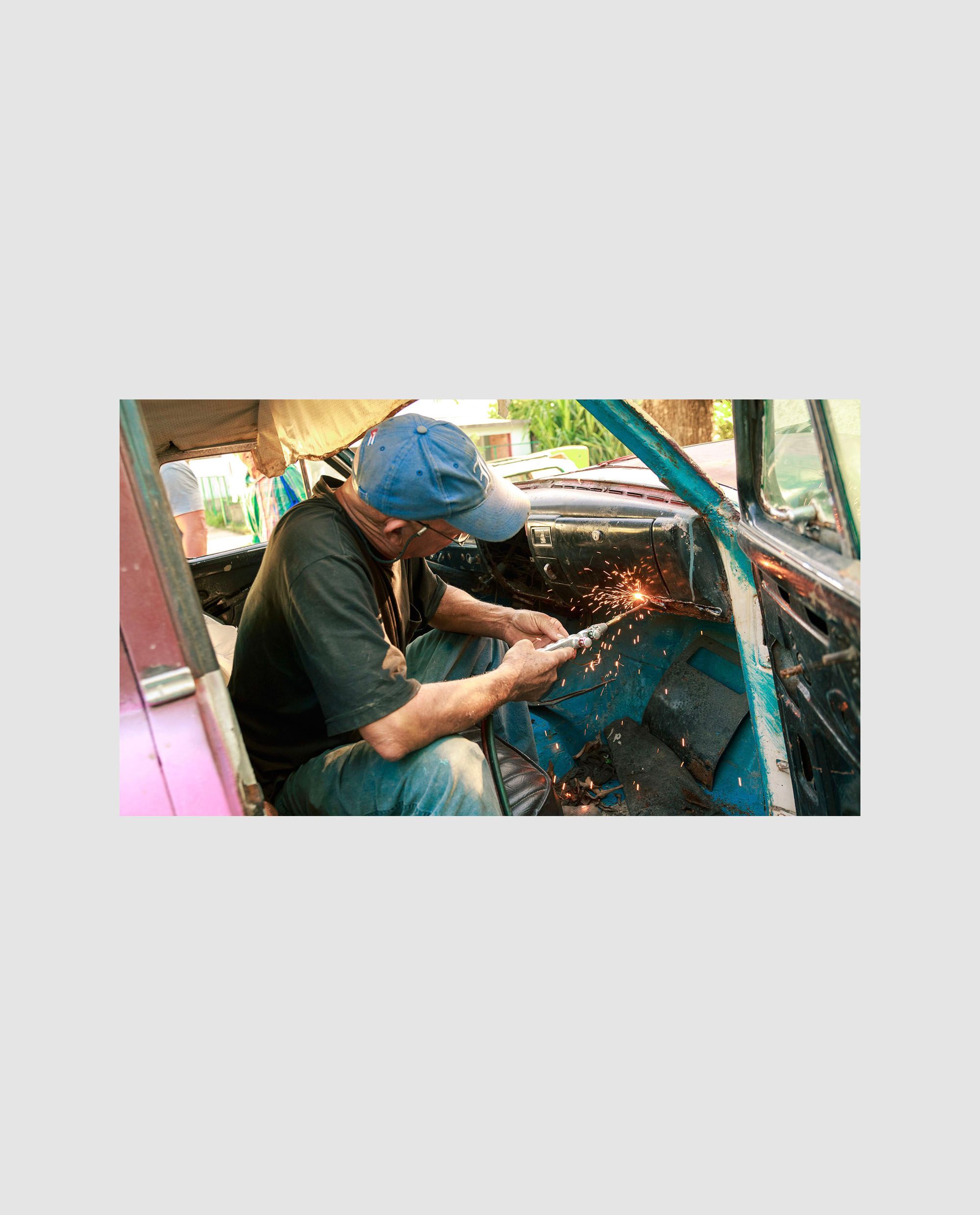

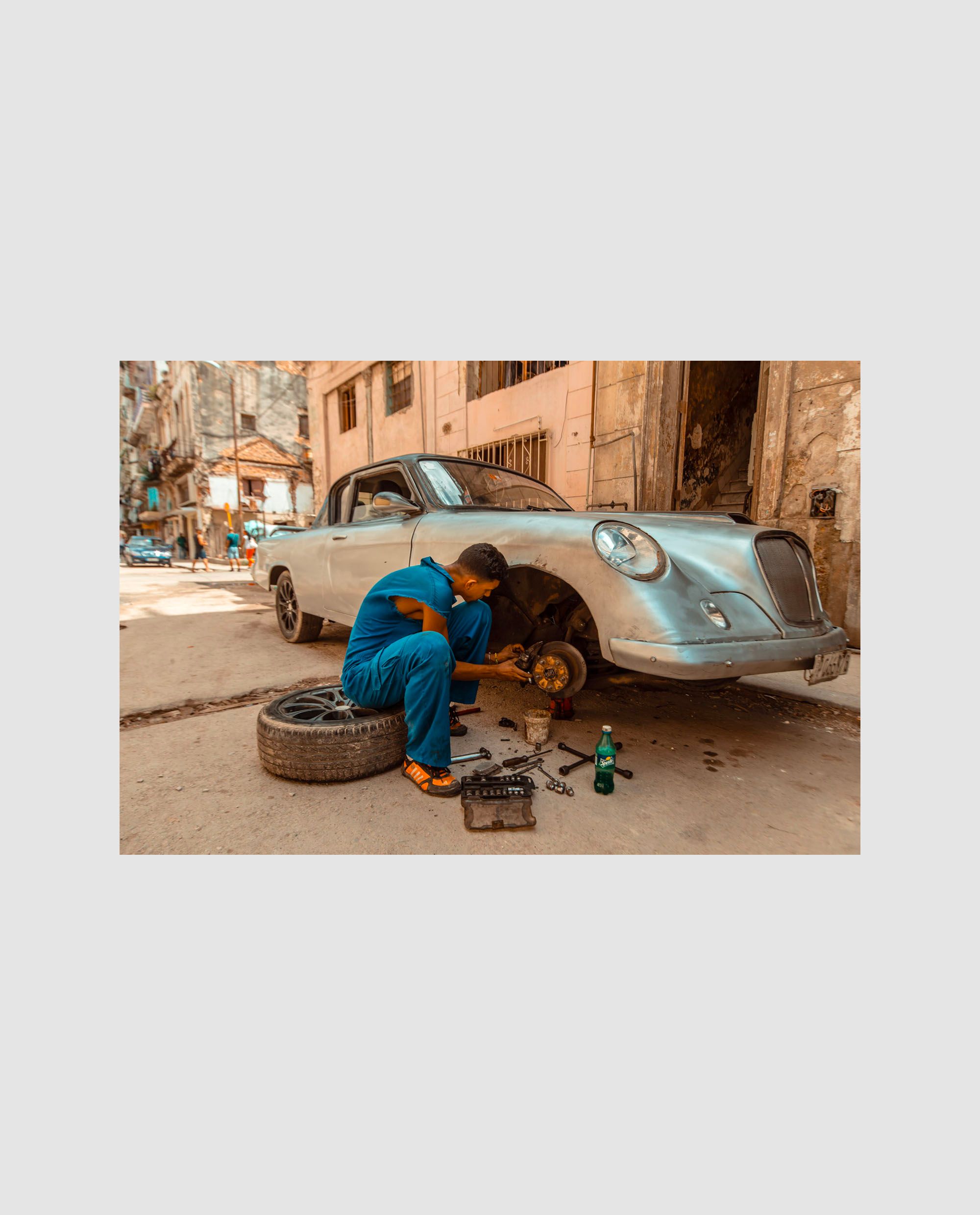

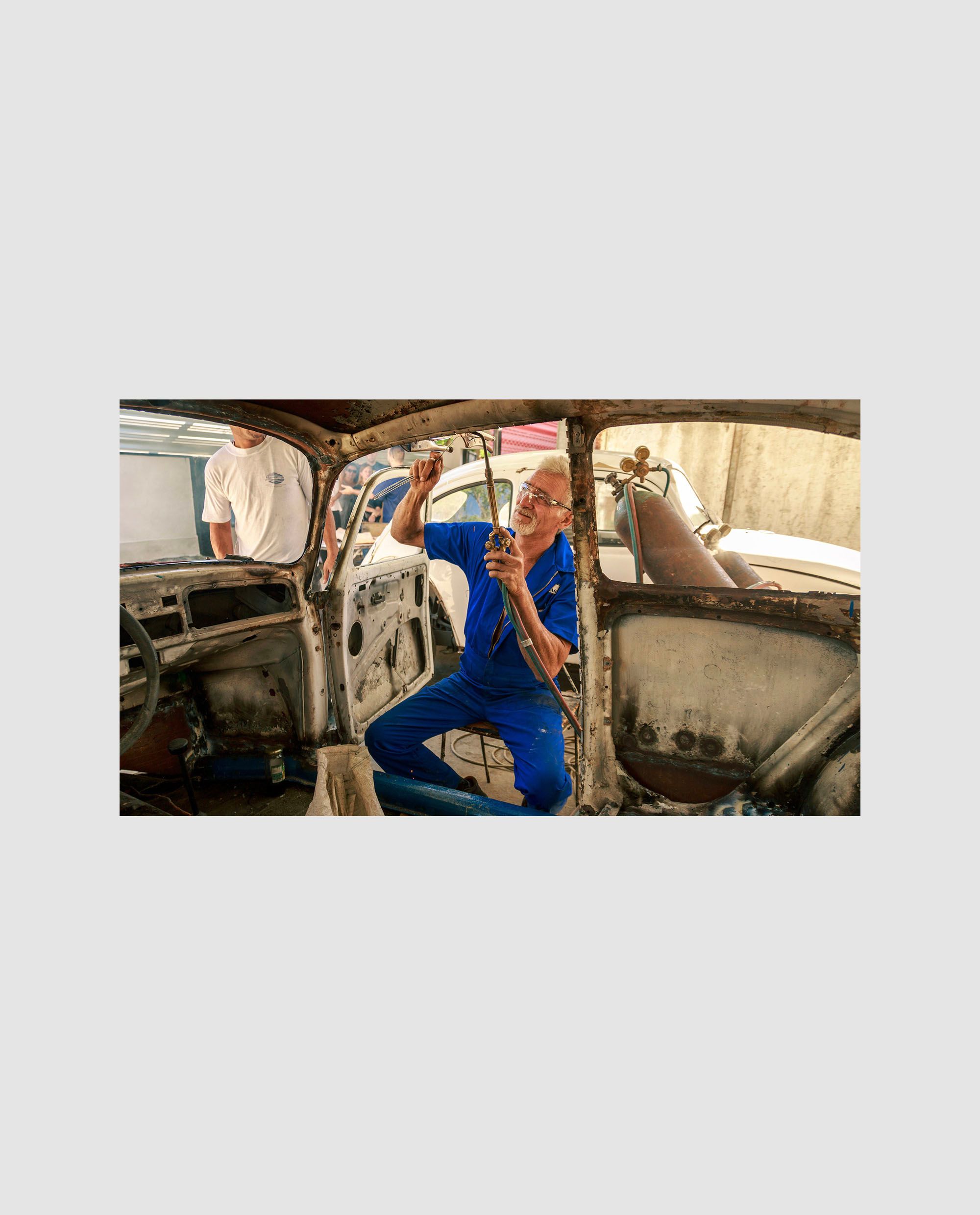

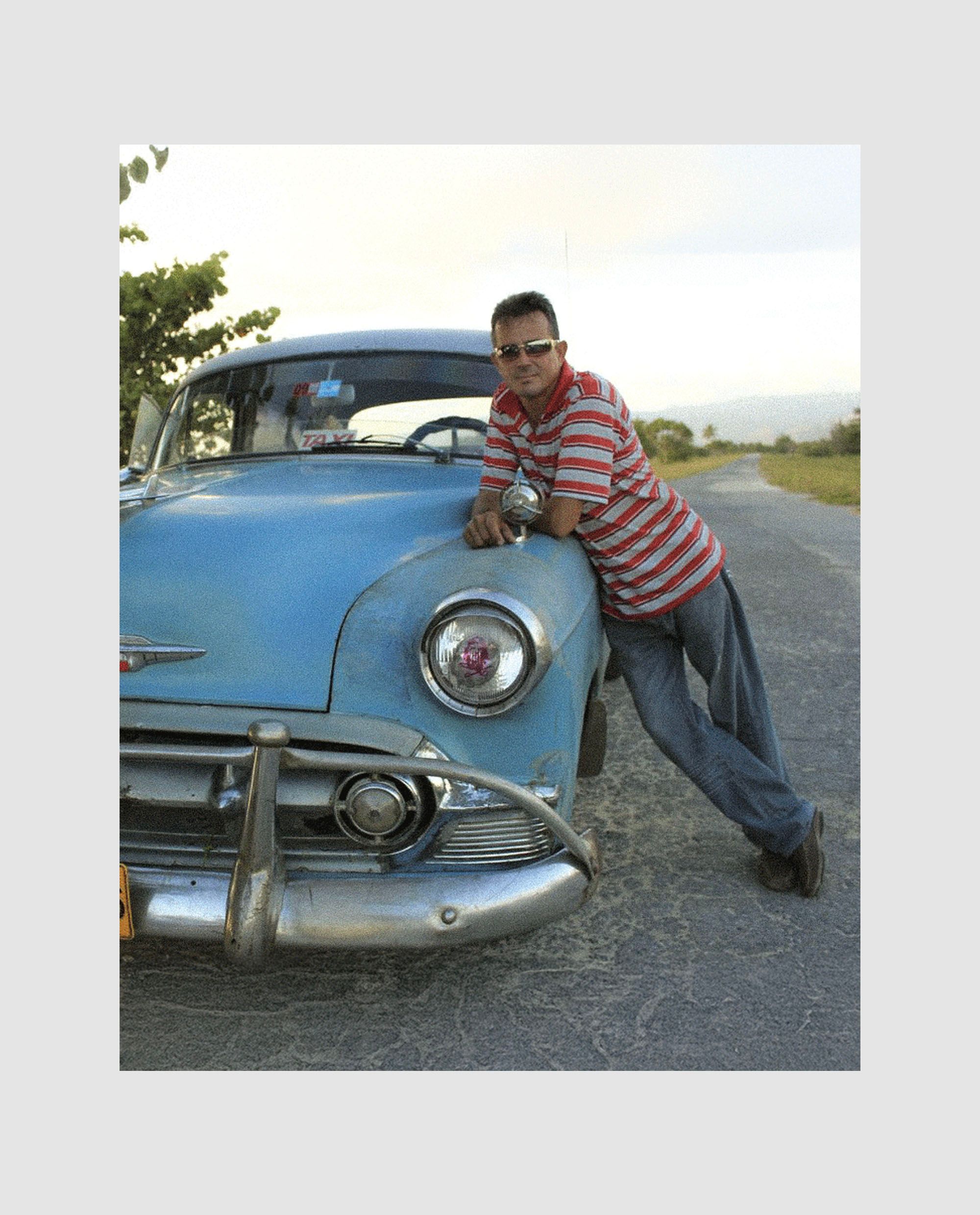

쿠바의 올드카는 흔히 '클래식카'라 불리지만, 사실 이들은 복원보다는 재조합에 가까운 방식으로 살아남아 왔다. 본래 V8 가솔린 엔진은 일본산 디젤 엔진으로 교체되고, 트랜스미션은 체코 차량에서 가져온 부품으로 대체되며, 도어 손잡이 하나조차 원형이 아닌 다른 모델의 것으로 바뀌어 있다. 외형만 보면 1957년형 쉐보레 벨에어지만, 보닛 속은 80년대 미쓰비시 트럭의 심장을 달고 있는 식이다. ‘원형 보존’이 아닌, 기능을 위한 창조적 개조, 생존형 튜닝에 가깝다.

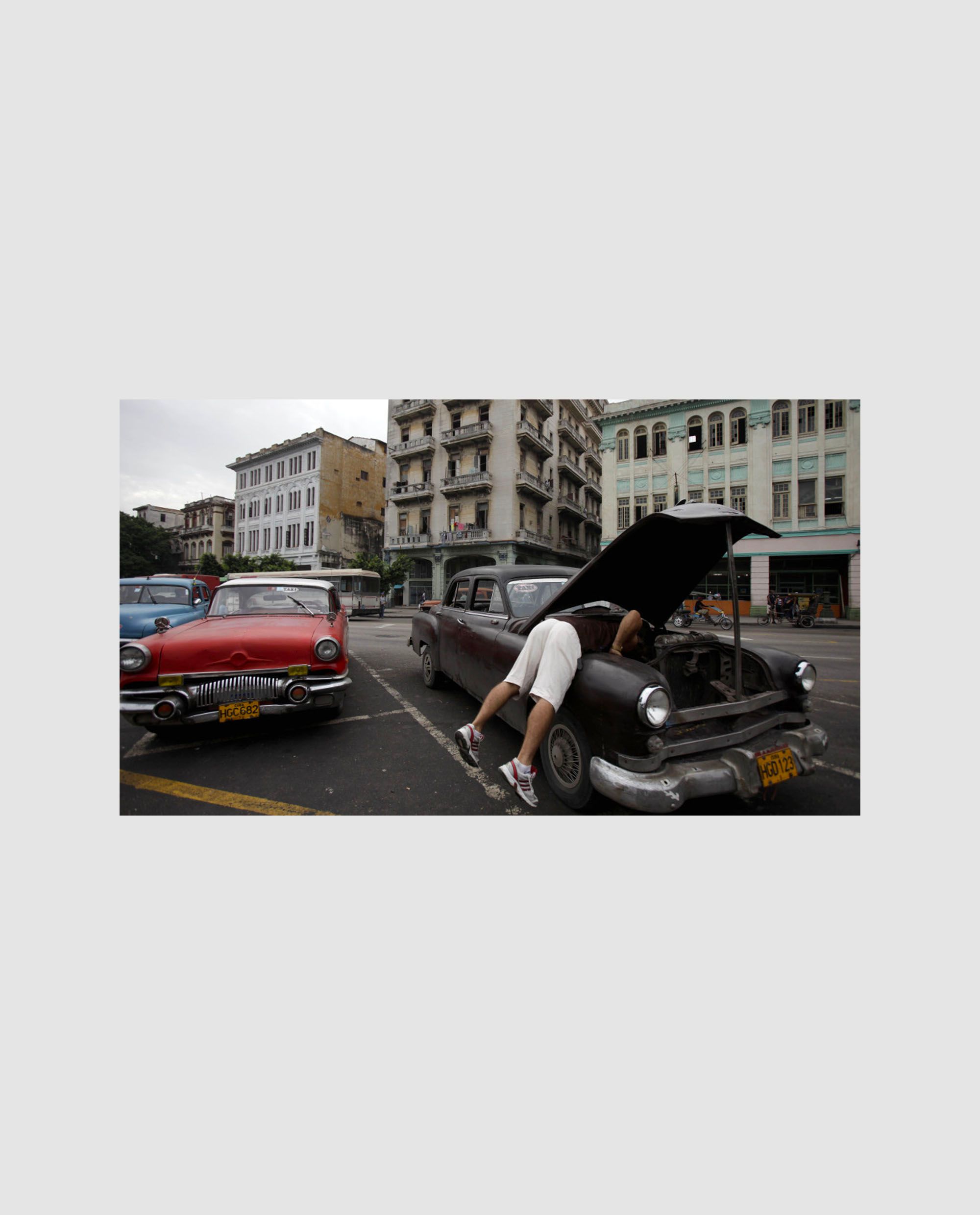

이러한 차량 생태계는 제재와 결핍 속에서 태어난 자구책인 동시에, 고유한 기술문화로 자리 잡게 된다. 하바나를 비롯한 도시 곳곳에는 무허가 정비소와 차고가 포진하고, 각 가정에는 최소 한두 명의 ‘메카니코’라고 불리는 정비사가 있어 자동차를 손수 고친다. 이는 쿠바가 자급자족형 산업구조로 재편되는 흐름과도 맞닿아 있다.

<회색빛 경기, 형형색색 올드카>

1990년대, 소련의 붕괴로 쿠바는 다시 한번 경제난에 빠졌고, ‘특별시기(Período Especial)’가 시작되었다. 연료와 식량은 물론, 자동차 부품도 전례 없는 희소성을 겪는다. 이 시기를 기점으로 차량 공동 소유나 공용 운행 제도가 등장했고, 거리의 올드카는 자가용을 넘어선 생계형 운송 수단이 되었다. 이후 2000년대에 접어들며 쿠바 정부는 민간인에게 일부 자동차 운행권을 부여하고, 클래식카를 이용한 관광 산업을 제도적으로 지원했다. 이미 수입되어 있던 1950년대 미국산 차량들이 그 이후로 수십 년간 쿠바 도로를 책임지게 된 것. 이 차량들은 단순히 과거의 전유물로 치부하기엔, 경제 제재 아래서 살아남은 일생의 동반자이자, 현대 쿠바의 관광 산업을 지탱하는 상징적 자산으로 발전하게 된다.

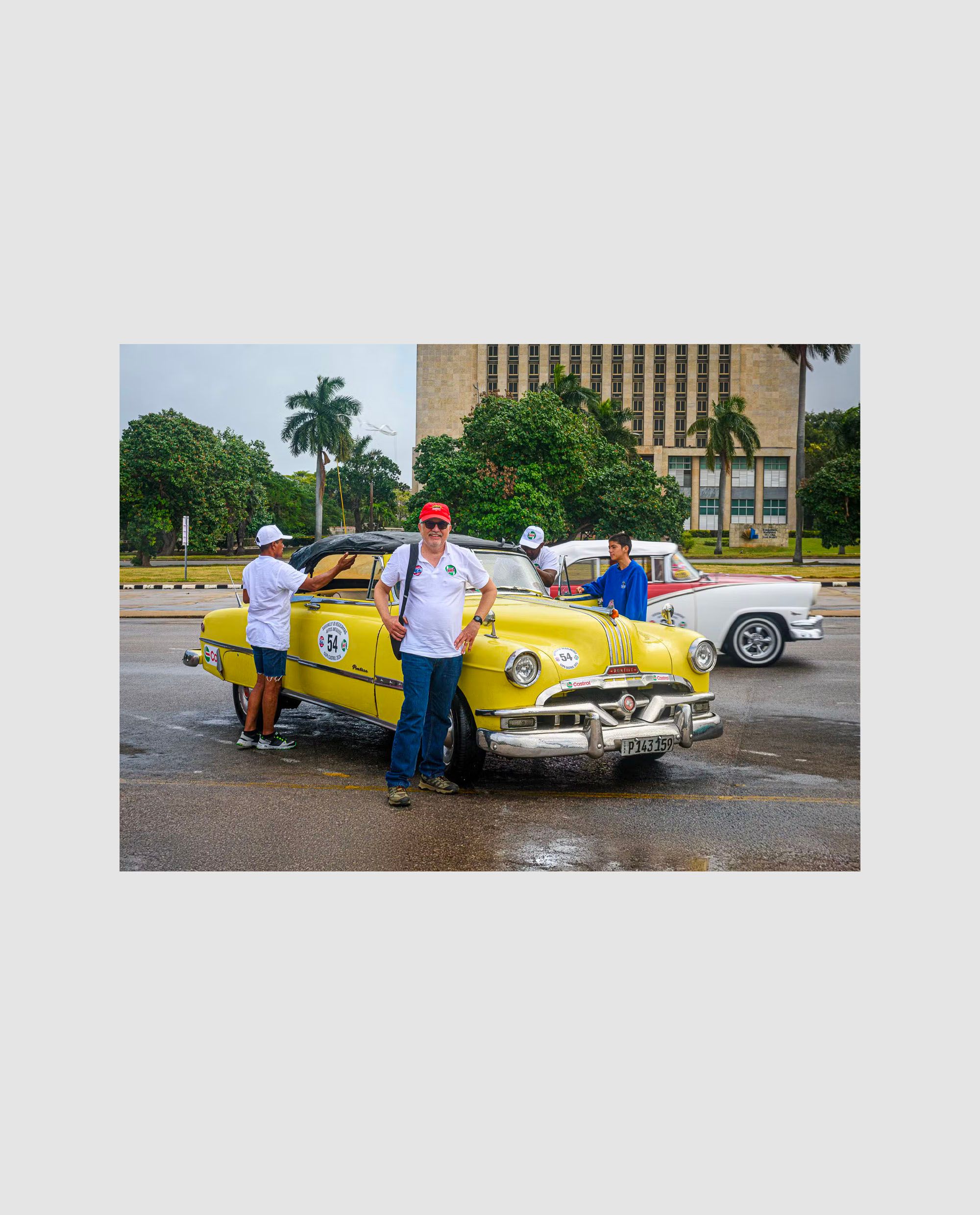

하바나 시내를 달리는 클래식카 투어는 이제 쿠바 여행의 정수로 자리 잡았다. 올드 하바나의 석조 골목부터 말레콘 해안 도로, 혁명 광장을 거쳐 아르데코풍 맨션 앞을 지나치는 루트는 쿠바의 역사부터 도시 전경까지 즐길 수 있다. 오픈카 위에서의 여행, 흔하디흔한 이야기처럼 들릴지 모른다. 하지만 훤히 뚫린 시야에 형형색색 쿠바의 올드카를 본다면 전혀 다른 장르가 될 것.

<'쿠바'다운 쿠바>

쿠바의 올드카는 “고리타분한 과거를 현대에서 어떻게 바꿀 수 있을까.”에 대한 답을 제시한다. 그들이 의도하지 않았을지 언정 본연의 삶을 뒤흔드는 제재와 결핍 속에서 지속 가능한 삶을 위해, 기능을 우선한 개조와 수리를 반복했다. 단순 향수나 감상의 대상이 결코 아니라는 뜻이다.

그들의 클래식카는 생존을 키워드로, 일터로 향하던 중 퍼져버린 오래된 자신의 차를 30분 만에 시동을 걸어 숨을 다시 불어넣어 주고, 아버지의 올드카를 물려받으며 정비 기술까지 함께 배워 대대손손 자연스레 문화를 형성해갔다. 올드카는 천천히, 그러나 확실히 앞으로 나아갈 수 있다는 확신. 쿠바가 가장 쿠바답게 증명해낸 명제다.

Editor / 박수민(@jeongmlnlei)

Fake Magazine Picks

웨스 앤더슨이 제작한 단편 영화 같은 광고 6선

YELLOW HIPPIES(옐로우 히피스)