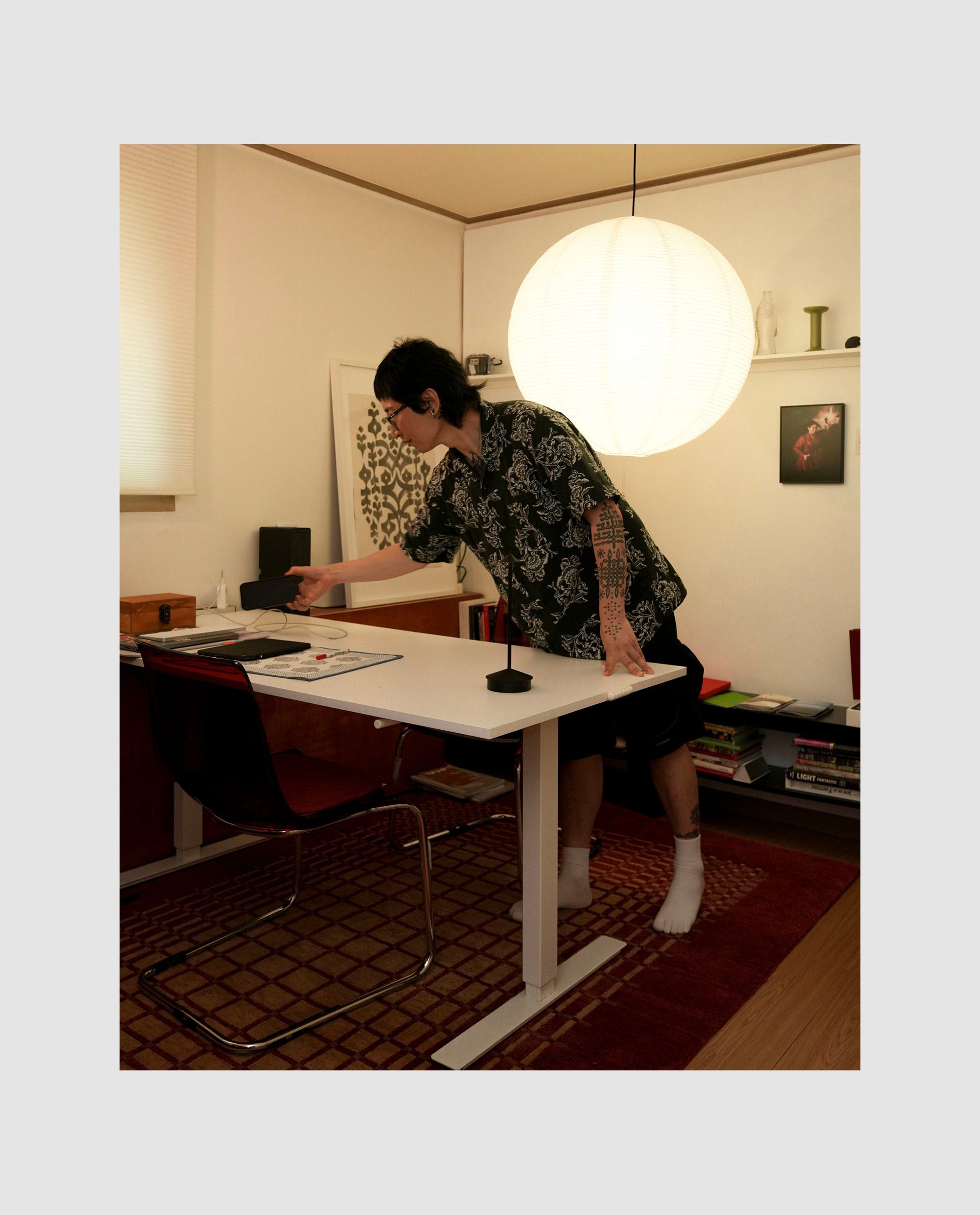

시노그래퍼 여신동

ㅇ

“시노그래퍼 여신동(@pan123m)의 감각이 만들어낸 새로운 세대를 위해”

‘감각의 세대’는 각기 다른 직업의 경계에서 섬세한 감각으로 자신들만의 세대를 이어가는 이들의 목소리를 담는다. 시대는 언제나 자신만의 언어와 리듬을 지니고, 그 안에서 살아가는 이들은 각자의 방식으로 세대를 정의한다. 여기서 감각은 단순한 직업적 기술이나 표면적 경험을 넘어, 시대의 미묘한 결을 포착하는 개인의 ‘능력’이다.

Q. 간단한 자기소개

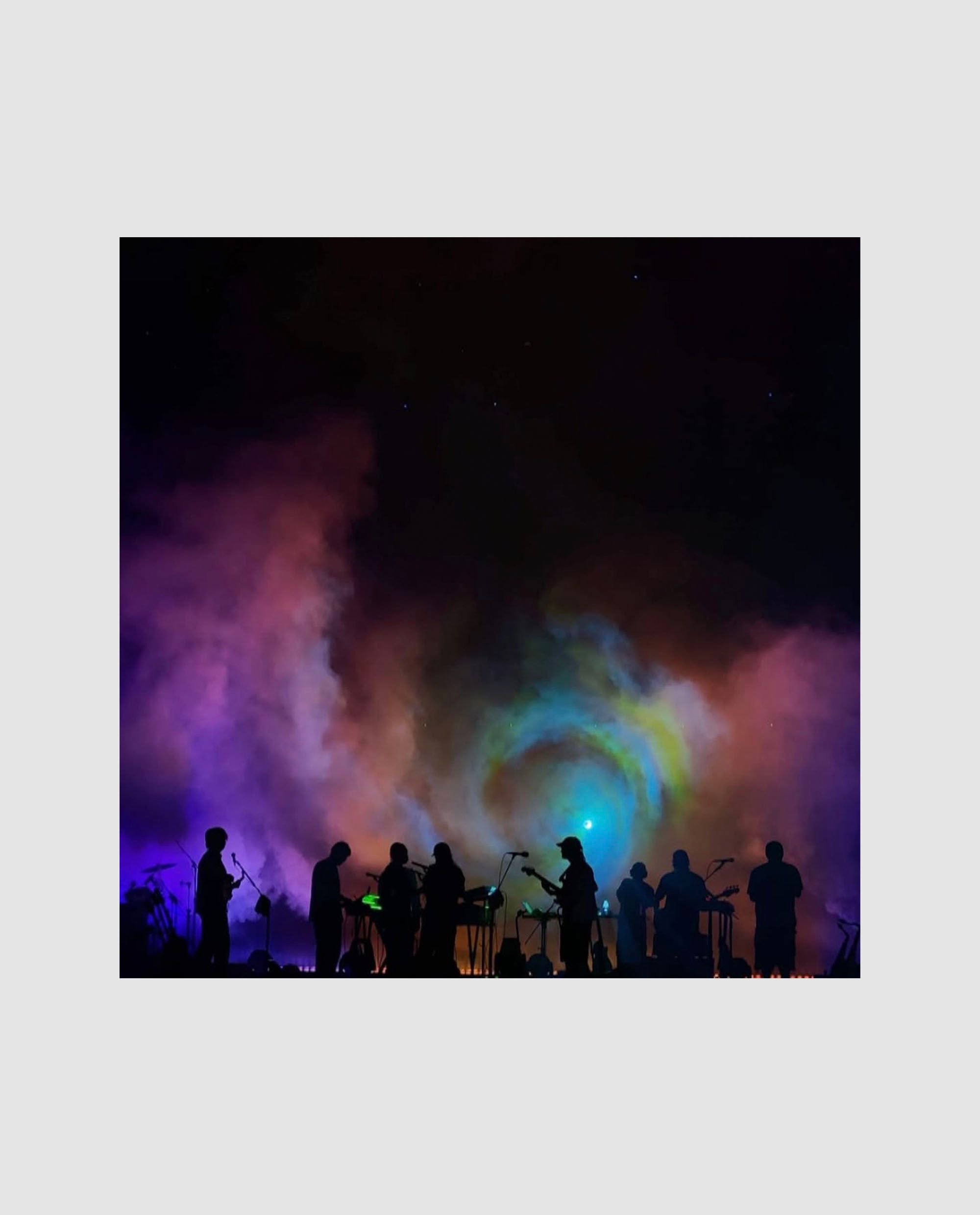

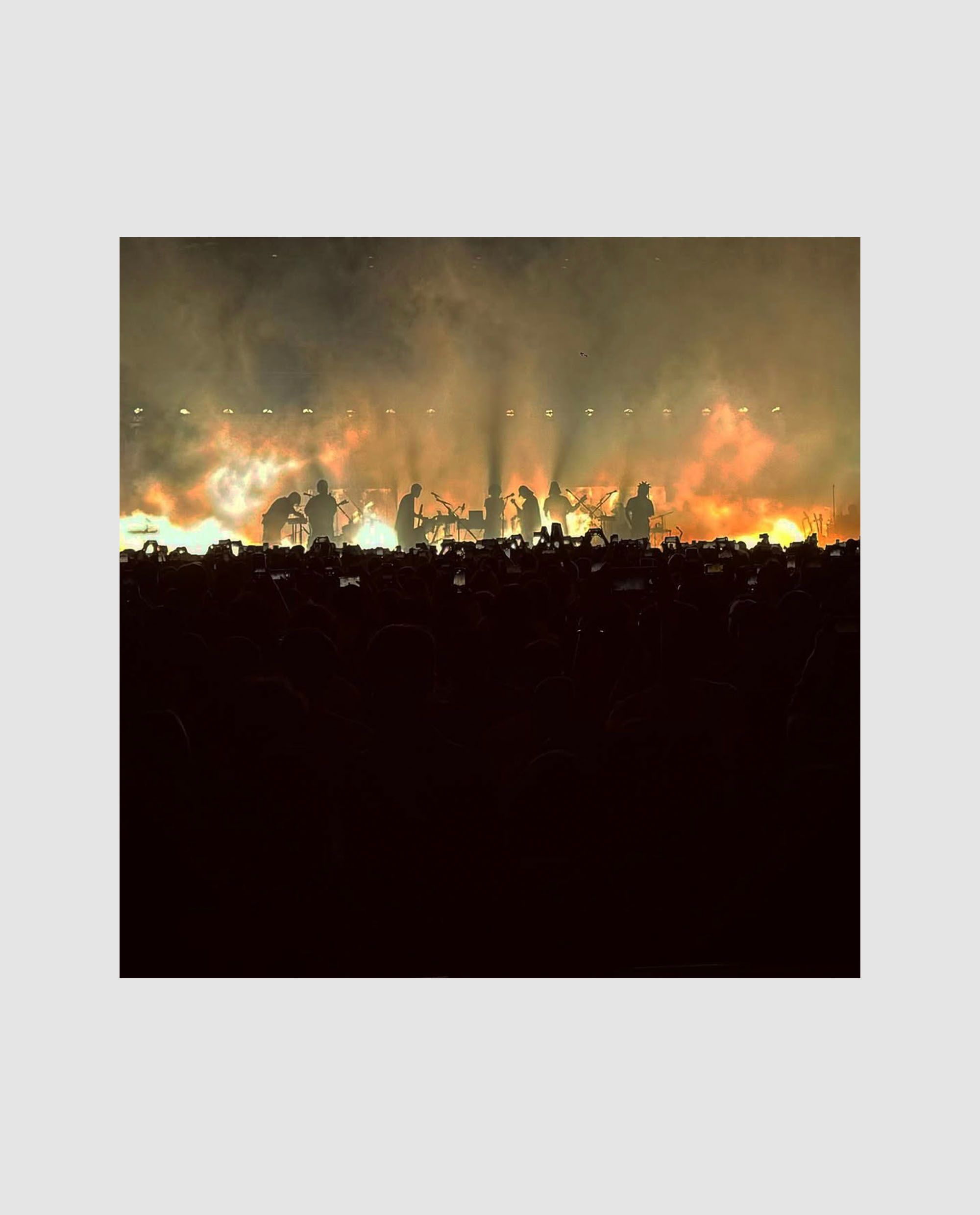

A. 제 이름은 여신동입니다. 연극이랑 뮤지컬 그리고 공연에 관련된 모든 시각적인 것들을 만들고 구성하는 일을 하고 있어요. 자세히 얘기하자면 세트부터 조명, 의상까지 전반적인 비주얼을 구성하는 직업을 시노그래퍼라고 하거든요. 그런 일을 하고 있습니다. 몇년 전부터 제주도에서 살고 있어서 릴렉스하게 있다가 올해부터 바빠지기 시작한것 같네요. 그래서 요즘은 그냥 일에 쫓겨서 살고 있어요.

Q. 지금의 직업을 선택하게 된 계기는?

A. 제가 하는 일이 일반적으로 알고있는 미술의 형태와는 조금 다른 형태거든요. 극적인 텍스트를 가지고 표현하는 거라 서사가 있는 유기적 미술의 형태에요. 그래서 영화 미술팀이랑도 되게 닮아 있고 방송국 프로덕션 디자인 쪽도 닮아 있어요. 물론 제가 처음부터 이런 형태의 미술을 해온건 아니에요. 제가 대학에 진학할 당시 한예종이라는 학교의 교육 시스템에 관심이 있어서 입시를 준비하게 되었고 그때 미술로 진학할 수 있는 학과가 영상원과 무대 미술과, 두 가지였거든요. 그때 영상에 비해 조금 더 다양한 감각으로 표현할 수 있다는 점에서 무대 미술과를 선택하게 된 것 같아요.

물론 제가 해오던 일이 아니라 학교를 들어갔을땐 저와 맞지 않는 일이라고 생각했어요. 당시엔 유망한 직종도 아니였구요. 그래서 다른 진로를 생각해보는 기간이 꽤나 길었던 것 같아요. 방송국 인턴쉽부터 영화 촬영 현장까지 다양한 일을 해봤는데요. 그 일들은 오히려 제 영혼을 망치는 일 같더라구요. 그래서 다시 순수 미술로 돌아갈 생각까지 했었어요. 그렇게 모아둔 돈을 들고 뉴욕으로 무작정 떠났고 1년간 다양한 사람들을 만나며 순수 미술의 길을 준비했습니다. 하지만 막상 가보니 외국에서 공부한다는게 정말 돈이 많이 드는 일이더라구요. 이렇게 저렇게 모아둔 돈으로 1년정도 버텼지만 결국 끝이 보이고 있었어요.

그때쯤 제가 한예종을 다닐 때 동료들과 만들었던 <빨래>라는 연극이 있었는데요. 당시에 친했던 누나인 추민주 연출과 함께 제작했던 연극인데, 그 연극이 잘돼서 큰 공연장에서 진행하게 된거에요. 그래서 한국에 다시 들어오게 됐고 두산 아트센터라는 큰 극장에서 디자인을 하게 되었죠. 그때 제가 몇 년간 해오지 못했던 일이라 쌓여있던 영감들을 모두 쏟아부었어요. 그걸 두산 아트센터 측에서 좋게 봐주셨나봐요. 그 이후로 이런저런 큰 공연을 맡게 됐습니다. 그때까지만 해도 제가 무대 연출에 올인해야겠다라는 생각은 전혀 없었어요. 일들어온 것만 잘해내자라는 생각이었는데, 어쩌다 연극 쪽에선 꽤 큰 상을 받아버렸습니다. 그 이후로는 이게 내 업이다 생각했던 것 같아요. 근데 생각해보면 이 일을 할 때 가장 마음이 편했던 것 같아요. 말을 하다보니 길어졌네요. 근데 어쩔수 없어요 이 일을 하게된 계기를 얘기하려면 이렇게 밖에 얘기를 못하니까요..(웃음)

Q. 당신만이 가지고 있는 ‘감각’은?

A. 원래 이 감각이라는 게 사실 이제 신체적 반응이잖아요. 감각이라는 센서가 내 뇌를 통해서 발현이 되는 거니까요. 그런 측면으로 봤을 때 저는 이제 어렸을 때부터 내가 뭘 느끼냐가 되게 중요했던 것 같아요. “내가 이게 싫은가 은가, 내가 지금 뭘 느끼고 있지?” 그런 거에 대해서 되게 좀 집중하는 경향이 있었어요. 그래서 정확하게 내가 뭘 원하고 있는지를 잘 알았던 것 같아요. 모든 일을 할 때 그 감정을 인지한 상태에서 했던 것 같거든요. 물론 그 일들이 주위 사람들에겐 무모한 일들이라고 느껴졌을꺼에요. 근데 그때 순간에 저는 그랬거든요. 이게 나의 목숨인 거 같아서 내가 이걸 하지 않으면은 전 죽을 것 같았어요. 막 내가 너무 불행해질 것 같고, 그래서 저에게 있었던 감각이라면 남들보다 좀 잘 명확하게 하고 싶은 것을 알았던 거라고 말하고 싶네요.

Q. 당신이 속해있는 ‘세대’의 특징은?

A. 따지고 보면 저는 늘 세대에 속해 있지 못했던 사람이었던 것 같아요. 항상 어딘가에 속하지 못한다는 느낌이 있었거든요. 그쪽에서도 저를 달가워하지 않았구요. 그게 왜 그랬을까라는 생각을 이제 나이가 들어서 해보니까 그냥 제가 저한테 되게 몰두되어 있었던 것 같아요. 그런데 나름의 혜택은 많았어요. 제 나이대 사람들은 X세대였거든요. 문화적인 개방이 이뤄지던 시기라 좀 더 자유로웠고 예술하기 좋은 환경이였죠. 당시엔 음악, 회화, 예술 할 것 없이 모두 꽃을 피던 시기였으니까. 저도 이제 그런 시대에 이제 살면서 뭔가 예술가로서 하고 싶어 하는 것이 뭔지, 어떤 사람인지, 내 자신에 대해서 성찰하고 대면할 수 있는 좋은 시간을 보냈던 것 같아요.

Q. 당신의 전성기는 언제인가?

A. 전성기라는 게 생각하기 나름일 것 같아요. 만약에 내가 감정적으로 되게 행복했을 때가 전성기라고 한다면 입시했을 때를 생각하겠지만 다른 부분으론 어려웠을 때니까요. 뭐 남들의 시선으로 정해지는게 전성기라면 지금 제주도에서도 살고 서울에서도 살고 이런저런 일을 하며 화려하게 사는 것일수도 있죠. 지금도 많은 동료나 후배들이 부러워하거든요. 그런데 저는 저를 위한 투자에는 돈을 아끼지 않는 편이에요. 그게 돈이 많아서가 아니라 뭔가가 필요하다고 느끼면 저는 그걸 해야하거든요. 어떻게 보면 투자하는 느낌으로 하는거죠. 그래서 지금이 뭐 제가 엄청나게 전성기를 이루고 풍요롭다고 생각하지 않아요. 결론적으로 아직 전성기는 오지 않았다..(웃음)

근데 바라는 건 있죠. 저는 한 80살쯤 제 전성기가 왔으면 좋겠어요. 저는 원래 노년의 삶에 대해 저는 잘 생각해본적이 없었거든요. 2~30대에 전성기가 오면 그 기운으로 쭉갈수 있다고 생각했단 말이에요. 그런데 살아가다보니까 전성기가 늦을 수록 좋은 것 같아요. 여러모로.

Q. ‘감각의 세대’에게 한마디.

A. 제가 요즘 친하게 지내는 친구가 있어요. 그 친구가 저랑 나이 차이가 많이 나거든요. 그런데 되게 친구처럼 지내요. 여행도 같이 다닐 정도로 친한데, 그 친구랑 있으면서 몇 번 티격태격한 적이 있거든요. 저희가 대화를 하는데 제가 자연스럽게 이렇게 하면 좋을 것 같다는 식의 이야기를 했더라구요. 그러니까 그 친구가 그러더라구요. 자기는 그냥 대화를 하고 싶다고. 그냥 친구 같은 대화가 하고싶었데요. 생각을 해보니 저도 그랬던 것 같은거에요. 이렇다 저렇다가 아니라 그냥 동등한 관계에서의 대화가 필요했어요. 그래서 제가 사람들에게 이렇게 저렇게 한마디를 한다기보단 그냥 사람들이 즐거웠으면 좋겠는 바람입니다. 재미를 찾고 즐겁게 살아가시면 그게 실패라도 무던히 받아들일 수 있더라구요.

Editor / 김수용(@_fulkim)

Fake Magazine Picks

웨스 앤더슨이 제작한 단편 영화 같은 광고 6선

YELLOW HIPPIES(옐로우 히피스)